Er berichtet von tausenden von Content Moderatoren, die im Sekundentakt über die Löschung oder den Verbleib visueller Bilder auf sozialen Plattformen entscheiden. Nicht nur, dass ihre Arbeit im Verborgenen geschieht, auch die Richtlinien und Vorgaben ihrer Auftraggeber gehören zu den streng behütetsten Geheimnissen. Neben der psychischen Belastung, die diese Tätigkeit mit sich bringt, beleuchtet der Film die Konsequenzen, die eine Löschung der Bilder nach sich zieht.

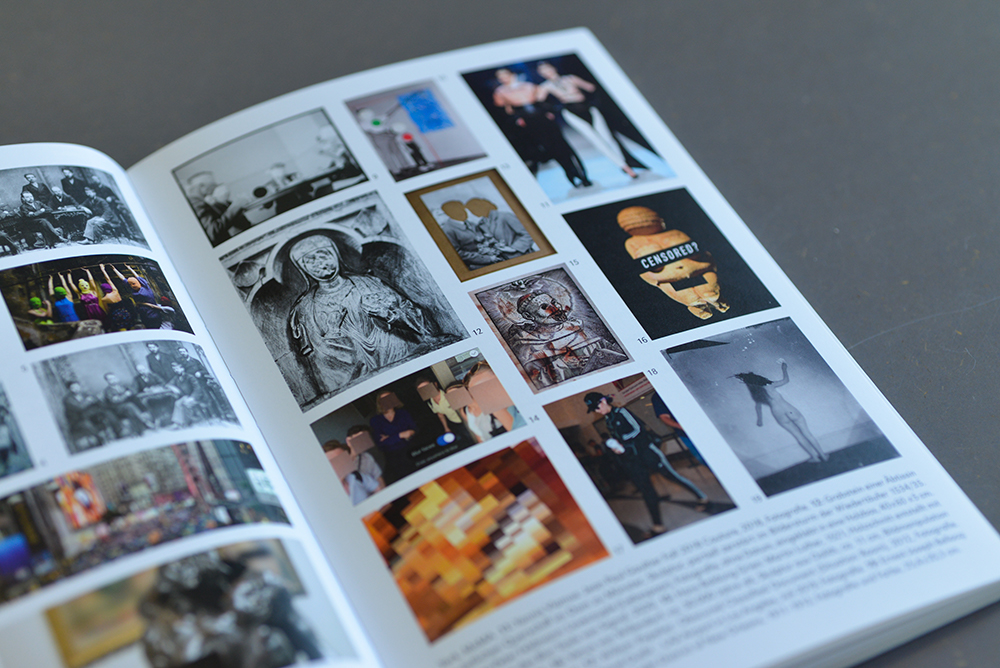

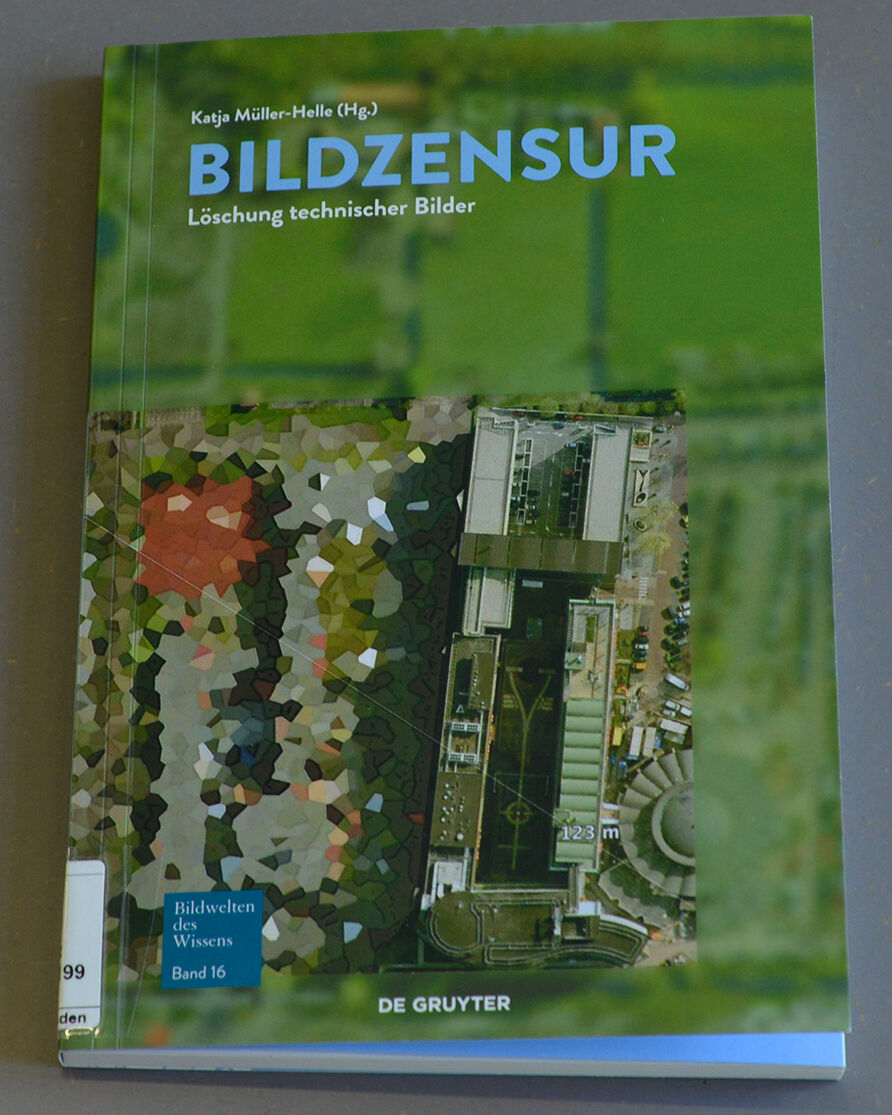

Der 2020 erschienene Band 16 der Bildwelten des Wissens, der von der gemeinsamen Forschungsstelle „Das Technische Bild“ des Hermann von Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik und des Instituts für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin herausgegeben wurde, untersucht ebenfalls die Thematik der Bildzensur und die Löschung technischer Bilder. In 12 Beiträgen werden verschiedenste Facetten beleuchtet. Simon Rothöhler schätzt in seinem Beitrag „Blockieren, Moderieren, Projizieren“ das Volumen der Digitalaufnahmen auf über 1,4 Billionen jährlich1, von überwiegend kamerafähigen Smartphones, die in vernetzen Speicherinfrastrukturen geladen und über Social Media Plattformen geteilt werden. Konsequenter Weise zieht diese Masse an Bildern die Notwendigkeit einer Bildkontrolle nach sich zum Schutz von Persönlichkeits- und Urheberrechten.

Jedoch startet die Kontrolle nicht erst beim Veröffentlichen der Bilder. Der Beitrag von Estelle Blaschke „Diskrete Operationen“ verdeutlicht, dass mit dem Einsatz von „hochperformativen Prozessoren“2 dem Fotografierenden in der Erstellung eines Bildes nicht mehr assistiert wird, sondern das Gerät und dessen Software die „Führung in einem vermeintlich reibungslosen Prozess“3 komplett übernehmen. Dass das assistierte Erstellen von Bildern kein neues Phänomen ist, veranschaulicht der Beitrag von Paul Brakmann „Post aus Rochester: Qualitätskontrollen im Fotofinishing“. Selbst in den Anfängen der analogen Fotografie finden sich Kontrollmechanismen der Qualität bei der Erstellung eines Bildes wieder.

Mit der automatisierten Bildoptimierung entsteht eine ästhetische Normierung, die durch die massenhafte Verwendung dieser Technologie kaum vom Menschen wahrgenommen wird, produziert die Kamera doch konstant gute Aufnahmen. Es entstehen Bilder, die repräsentative Gemeinschaften miteinander verbinden, die Proteste auslösen oder in ihrer visuellen Bildsprache pluralisieren. Kerstin Schankweiler stellt in ihrem Beitrag „Das zensierte Auge“ fest, dass sich angesichts der Macht, die ein Bild mit seiner Verbreitung entwickeln kann, auch der Prozess der staatlich verordneten Überwachung (Surveillance) in Sousveillance, einer Überwachung des Staates durch die Bürger*innen umkehren kann. „Die Regierungen, die staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen, gegen die sich die Bildproteste richten, fühlen sich von den Handyaufnahmen regelrecht überwacht und bedroht“4.

Das Löschen eines technischen Bildes entzieht sich bereits mit seiner Verbreitung im Internet einer vollständigen Beseitigung. Getrud Koch beschreibt diesen Tatbestand in ihrem Beitrag „Nicht löschbare Bilder“ eindrücklich im Zuge der Vervielfältigung und unnachvollziehbaren Verbreitung. Computerisierte Kontrollen und Filtersysteme bieten zwar eine subtilere Form der Bildzensur, die unterhalb der menschlichen Wahrnehmung stattfindet. Jedoch sind diese Techniken limitiert erfolgreich, da die Analyse der Bilder nach formalen Kriterien erfolgt und nicht innerhalb des Kontextes, in dem sie gezeigt werden. Und auch das Eingreifen des menschlichen Akteurs in die Entscheidung des Zeigens oder Nicht-Zeigens vermeintlich gefährlicher oder unsittlicher Inhalte erzielt keine vollständige Kontrolle. Katja Müller-Helle, Herausgeberin des Bandes, schließt mit dem Fazit, dass der Umgang „mit Bildern unter technologischen Bedingungen neu beschrieben werden“ muss5.

1 Simon Rothöhler „Blockieren, Modernieren, Projizieren“, S. 24

2 Estelle Blaschke „Diskrete Operationen: Formen präemtiver Bildzensur in der KI-gestützten Fotografie, S. 32

3 Ebd. S. 32

4 Kerstin Schankweiler „Das zensierte Auge“, S. 47

5 Katja Müller-Helle Editorial, S. 10