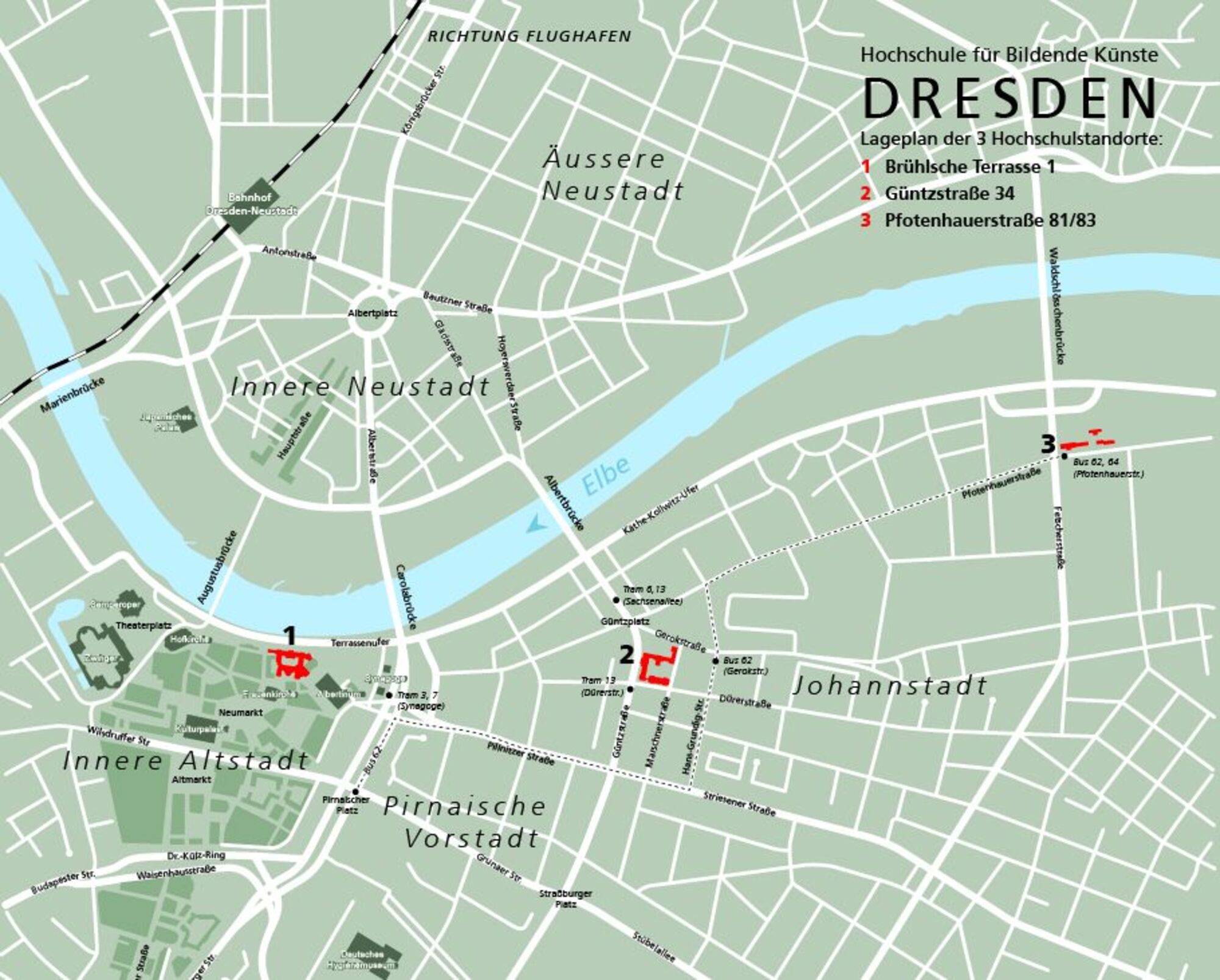

Standorte

Die Hochschule ist an drei Standorten angesiedelt. Die Ateliers und Werkstätten der Fakultät I, Bildende Kunst, verteilen sich auf die Hochschulstandorte Brühlsche Terrasse und Pfotenhauerstraße. Im Gebäude Brühlsche Terrasse befinden sich zudem die Ausstellungsräume im Oktogon sowie das Archiv der Hochschule und die Anatomiesammlung. Die Fakultät II mit den Studiengängen Restaurierung, Bühnen- und Kostümbild, Theaterausstattung, KunstTherapie und die Verwaltung, die Hörsäle sowie Seminarräume für die theoretische Lehre und die Bibliothek befinden sich am Hochschulstandort Güntzstraße.

Brühlsche Terrasse

In dem 1894 errichteten Akademiegebäude auf der Brühlschen Terrasse befinden sich Ateliers und die Werkstätten der Fakultät I, Bildende Kunst sowie die Ausstellungsräume im Oktogon, das Archiv der Hochschule und die Anatomiesammlung.

Pfotenhauerstraße

Am Hochschulstandort Pfotenhauerstraße 81/83, umgeben von einem weitläufigen Freigelände, befinden sich die lichtdurchfluteten Ateliers und Werkstätten für die Bildhauer.

Güntzstraße

Im Gebäude der ehemaligen Staatlichen Hochschule für Werkkunst in der Güntzstraße 34 sind die Arbeits- und Studienräume der Studiengänge Bühnen- und Kostümbild, der Restaurierung, der Fachhochschulstudiengang Theaterausstattung, die Theoriebereiche sowie die Hochschulbibliothek und die Verwaltung untergebracht.

Brühlsche Terrasse

© HfBK

© HfBK Das von Constantin Lipsius zwischen 1887-1894 erbaute Gebäude auf der Brühlschen Terrasse wurde seit 1991 umfangreich saniert. Den Studenten stehen großzügige Ateliers und sehr gut ausgestattete Werkstätten zur Verfügung.

Die Ausstellungsmöglichkeiten der Hochschule sind hervorragend: Mit der ehemaligen Aula der Akademie, dem Oktogon unter der gefalteten Glaskuppel - "Zitronenpresse" genannt - den beiden angrenzenden großen Ausstellungsräumen und der ehemaligen Bibliothek sowie der "Galerie Brühlsche Terrasse" und dem ehemaligen Senatssaal verfügt die Hochschule über großzügige Präsentationsflächen, die von allen Studiengängen und den Kooperationspartnern der Hochschule genutzt werden.

Die 1764 gegründete Königliche Kunstakademie war bis zur Errichtung des heutigen Akademiegebäudes auf der Brühlschen Terrasse in unterschiedlichen Gebäuden untergebracht. Zunächst in ehemaligen Kasernen in der Neustadt, dann ab 1766 im Fürstenbergschen Palais am Schloßplatz. Seit 1790 fand die Ausbildung in Räumen der Brühlschen Bibliothek statt, die ehemalige Brühlsche Gemäldegalerie nutzte man für die Kunstausstellungen der Akademie.

1884 verfügte die königliche Regierung den Neubau einer Kunstakademie und eines Ausstellungsgebäudes. Die exponierte Lage im Mittelpunkt der Stadt, die Tradition der langjährigen Unterbringung der Akademie an diesem Ort und die Möglichkeit ein Bauwerk mit einer großen Fassade mit nicht mehr zu verbauendem Nordlicht zu erhalten, waren die Gründe, warum als Bauplatz wieder die Brühlsche Terrasse gewählt wurde. Den Auftrag, eine neue Akademie zu planen und bauen erhielt im Jahre 1884 von der sächsischen Regierung der Architekturprofessor an der Kunstakademie Constantin Lipsius. Nach einer Bauzeit von sieben Jahren war das Kunstakademie- und Ausstellungsgebäude im Jahr 1894 bezugsfertig.

Schwere Kriegsschäden entstanden an der Akademie am 13. und 14. Februar 1945. Während jedoch die Umgebungsbebauung einschließlich der Frauenkirche vollständig in Schutt und Asche sank, blieb die Kubatur der Akademie trotz erheblicher Brandschäden erhalten. Die Aufräumungs- und Wiederaufbauarbeiten wurden 1952 beendet und der Lehrbetrieb der Akademie konnte wieder aufgenommen werden. In der Folgezeit blieben Bemühungen um eine grundlegende Sanierung ohne Ergebnis. Erst ab 1991 begann die systematische Arbeit zur Sanierung und zum Wiederaufbau durch den Freistaat Sachsen, der im Jahre 2002 endgültig abgeschlossen wurde.

Pfotenhauerstraße

Am Hochschulstandort Pfotenhauerstraße 81/83, umgeben von einem weitläufigen Freigelände, sind Ateliers für Bildhauerei sowie die Werkstätten für Abformung, Kunststoffverarbeitung, Metallguß und Metallverarbeitung in teilweise neuen Gebäuden untergebracht.

Zielsetzung aller Werkstätten ist die fachliche Anleitung der Studierenden zur selbständigen und professionellen Umsetzung ihrer künstlerischen Vorhaben und die Unterstützung der Lehrenden Professoren in ihren Forschungsbereichen.

Die Grundstücke Pfotenhauerstraße/ Fürstenstraße wurden 1910 für fast 190 000 Mark erworben. 1911 wurden sie mit sechs Einzelgebäuden als Atelier für Bildhauerei, dem Atelier für Tiermalerei einschließlich den notwendigen Stallanlagen bebaut. Die Architekten waren Max Wrba und Julius Rudolf Glaeser. Hier lehrten Karl Albiker und Georg Wrba. Die Tiermalschule leitete Emanuel Hegenbarth, die Landschaftsklasse Richard Dreher. Ab 1940 wurden die Räume durch die NS-Wehrmacht belegt, 1942 waren zwei Drittel aller Räume von Luftgaukommando beschlagnahmt. Obwohl am 13. Februar 1945 der größte Teil des Komplexes zerstört wurde, konnten 1947 sieben Ateliers wieder genutzt werden. 1948 erfolgte der Abbrucht aller zerstörten Gebäude an der Elbseite. Nach einer zwischenzeitlichen Nutzung durch eine Grundschule begann 1954 der teilweise Neuaufbau. Seit September 1956 ist es wieder Lehrgebäude der Abteilung Plastik.

Güntzstraße

Im Gebäude der ehemaligen Staatlichen Hochschule für Werkkunst in der Güntzstraße 34 sind die Arbeits- und Studienräume der Studiengänge Bühnen- und Kostümbild, der Restaurierung, der Fachhochschulstudiengang Theaterausstattung, die Theoriebereiche sowie die Hochschulbibliothek und die Verwaltung untergebracht.

Dank umfangreicher Sanierungen, die 2009 abgeschlossen wurden stehen für Studium und Lehre erstklassige Rahmenbedingungen zur Verfügung. In der Güntztraße sind nun mit einer neuen Aula für Vorträge und Konferenzen die notwendigen Rahmenbedingungengegeben, die Bibliothek ist zeitgemäß erweitert und ausgestattet worden.