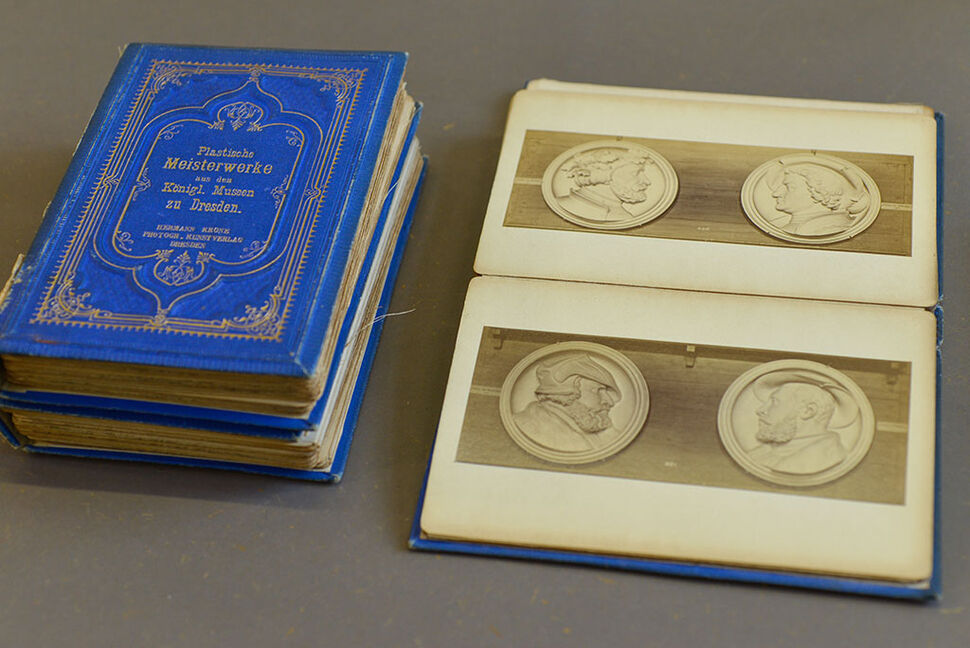

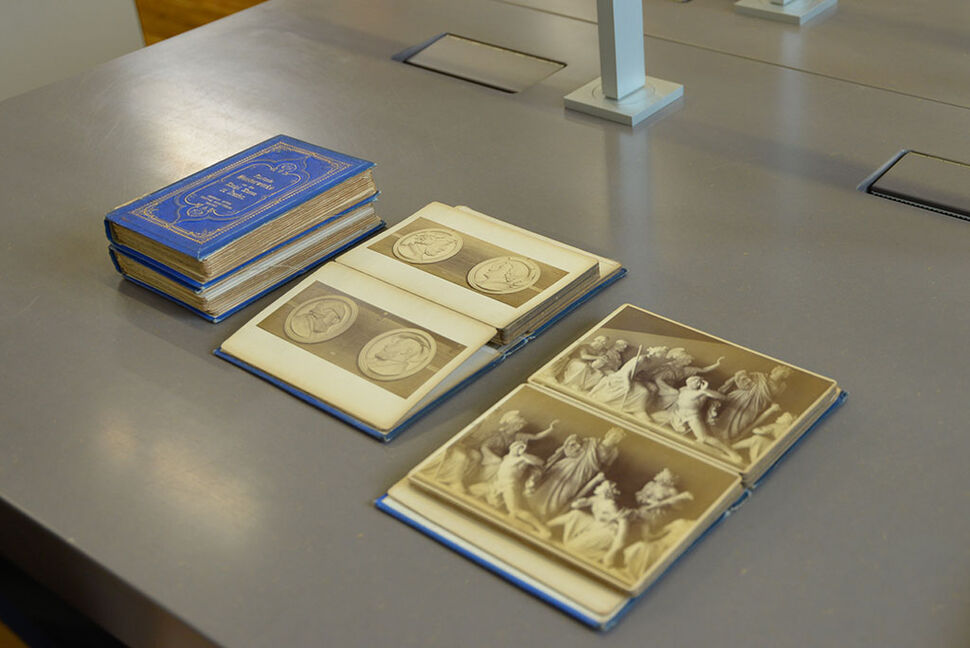

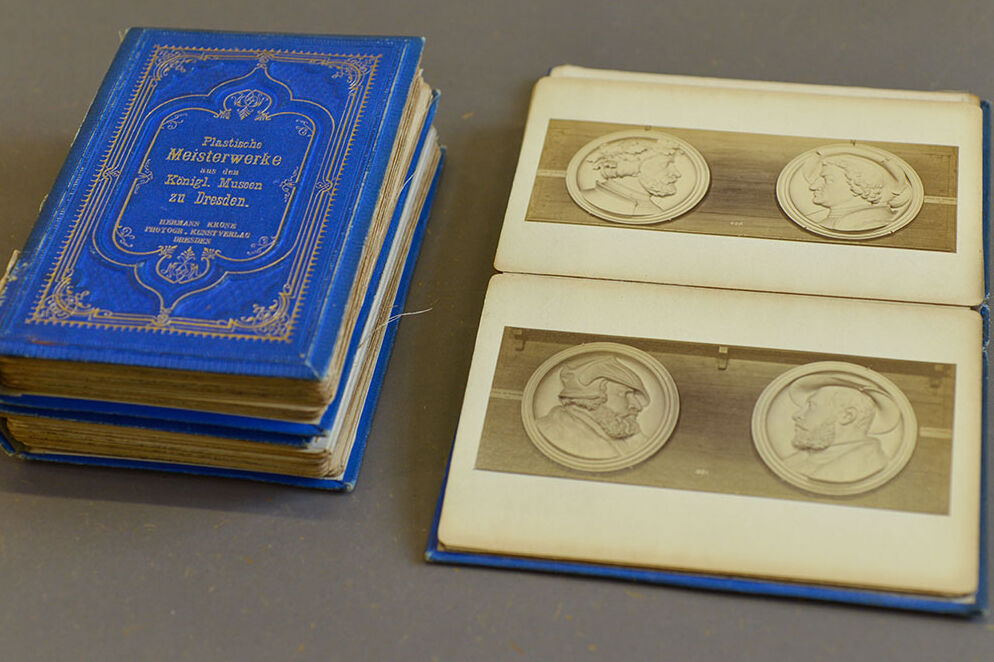

Jedoch stößt man stattdessen beim Aufblättern auf eine fotografische Dokumentation der Sammlung in Form eines Leporellos, eine das Ende des 19. Jahrhunderts typischen Art eines Fotoalbums. Auf ca. A5 großem, weißen Karton sind Albuminpapierabzüge aufgebracht. Die Einzelblätter sind mit einem Gewebefalz miteinander verbunden und lassen sich auseinander klappen. Ein Register in den Innenklappen des Buches gibt Aufschluss über die dargestellten Motive. Der weiße Karton ist altersbedingt gebräunt, teilweise sind die Gewebefälze vollständig verloren gegangen.

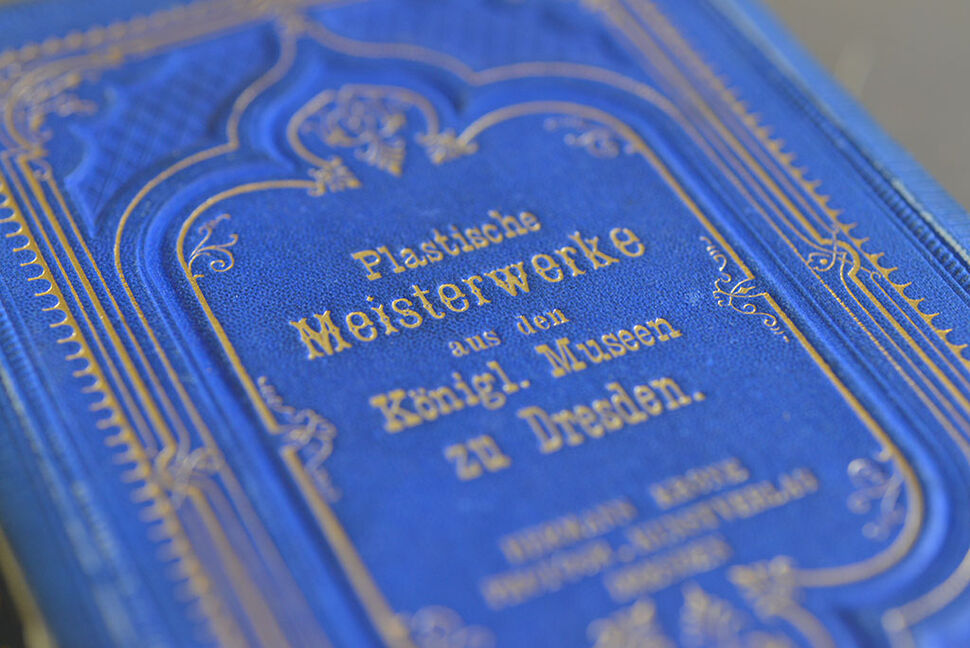

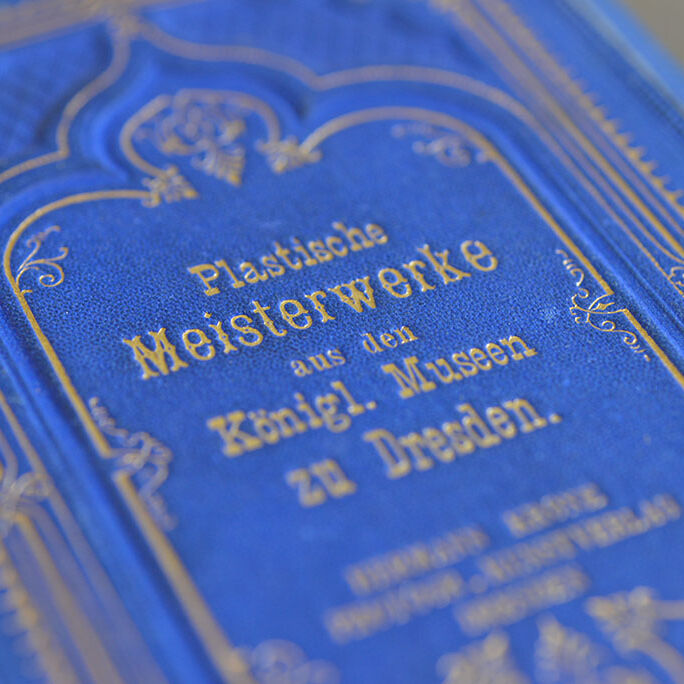

Herausgegeben wurde diese Publikation von „Hermann Krone Photogr. Kunstverlag Dresden“ vermutlich zwischen 1877 und 1879. Die zwischen 1871 bis 1896 entstandenen fotografischen Dokumentationen der Bestände der heutigen Skulpturensammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, der damals noch getrennten Museen der Antiken- und Abguss-Sammlung und des Rietschel-Museums, bilden im Gesamtwerk des fotografischen Oeuvres Hermann Krones (1827-1916) eine der größten Werkgruppen. Schon früh verfolgte Krone einen enzyklopädischen Ansatz bezüglich der Fotografie. Die sechsbändige Ausgabe der „Plastischen Meisterwerke der Königlichen Museen zu Dresden. B: Rietschel-Museum“, die in drei aufeinanderfolgenden Editionen herausgegeben wurde, deutet auf ein großes öffentliches Interesse an der Fotografie hin und demonstriert eindrücklich die Absicht des Fotografen. Am 28. August 1876 befürwortet der Archäologe und Leiter der Abguss-Sammlung Hermann Hettner das Gesuch Krones, die Sammlung des Rietschel-Museums fotografieren zu dürfen. Aufnahmen erfolgten 1877 und 1878 im Rietschel-Museum im Palais im Großen Garten.

Dank der Bemühungen von Freunden und Kollegen des Bildhauers Ernst Rietschel (1804-1861), den künstlerischen Nachlass in seiner Gesamtheit zu bewahren, gründet sich schon kurz nach dessen Tod im Februar 1861 das „Comité zur Gründung des Rietschel-Museums“. Vorrangiges Ziel ist es, einen dauerhaften Unterbringungsort zu finden. Es gelingt jedoch erst 1869, die rund 200 Exponate originaler, in Gips und Ton ausgeführter Skulpturen, Abgüsse, Modelle und Studien in Gips im Obergeschoss des Palais im Großen Garten präsentieren zu können. Die Existenz des Museums ist nur von kurzer Dauer. 1889 werden die Bestände von Georg Treu (1843-1921), dem Direktor der Skulpturensammlung, neu konzipiert und in die im Albertinum eingerichtete Skulpturensammlung überwiesen. Installationsansichten aus den vier Ausstellungssälen des Rietschel-Museums haben sich leider nicht überliefert. Lediglich die fotographische Dokumentation Krones vermittelt einen umfangreichen Einblick in die damalige Sammlung.

Seit 2017 hat die Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste viele ihrer historischen Buchbestände digitalisiert. Unter anderem auch die vorliegende Publikation, die man sowohl über unseren online Bibliothekskatalog als auch über das Sachsen.digital-Portal im Fernzugriff erreichen kann.