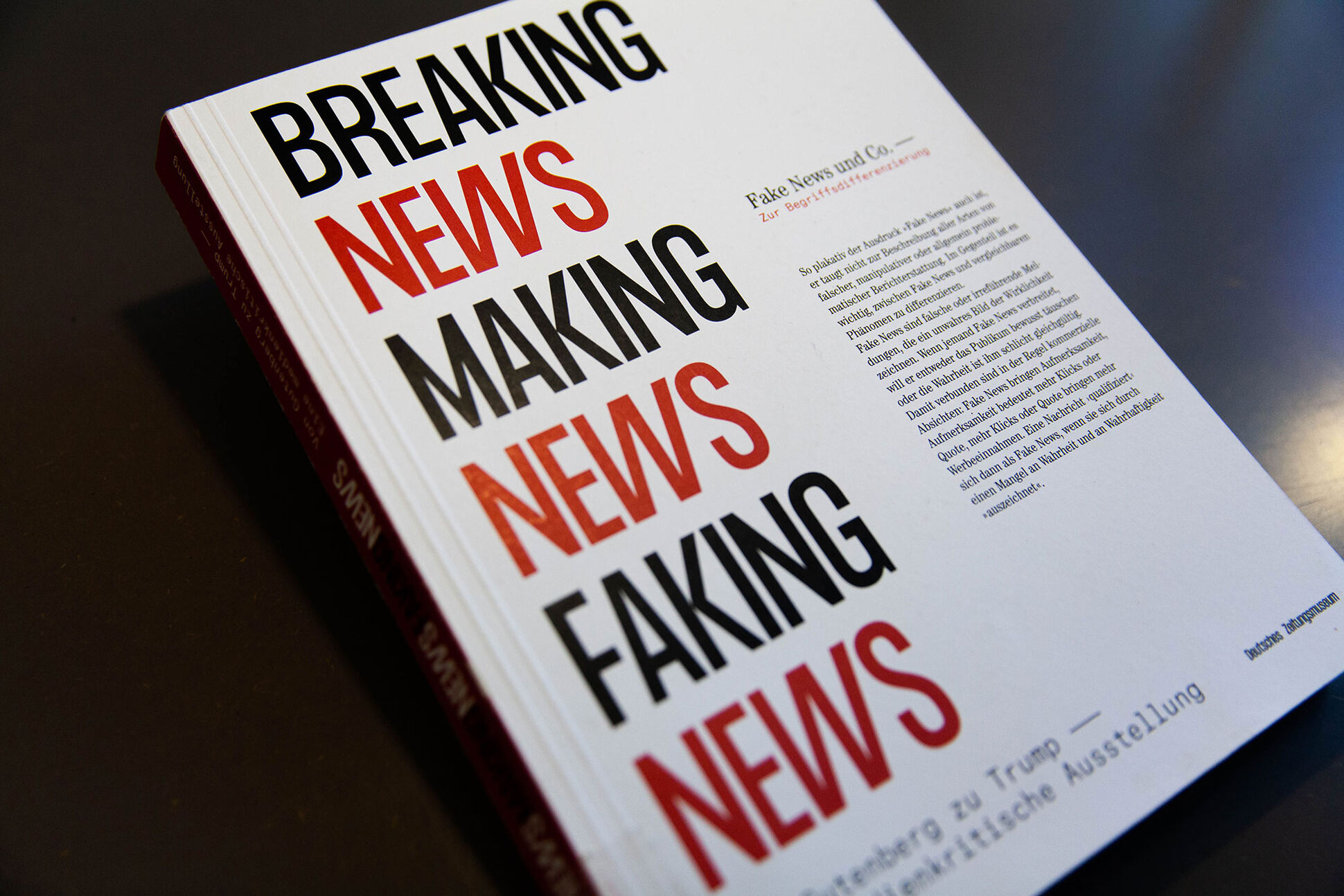

Die Ausstellung „Breaking news, making news, faking news – Von Gutenberg zu Trump“ (21.05.2021-31.12.2021) des Deutschen Zeitungsmuseums in Wadgassen im Saarland hat 600 Jahre Mediengeschichte unter die Lupe genommen. Der dazu erschienene Katalog illustriert die Dimensionen der Manipulation sehr eindrücklich und schärft zugleich den Blick dafür, der Lüge auf die Spur zu kommen.

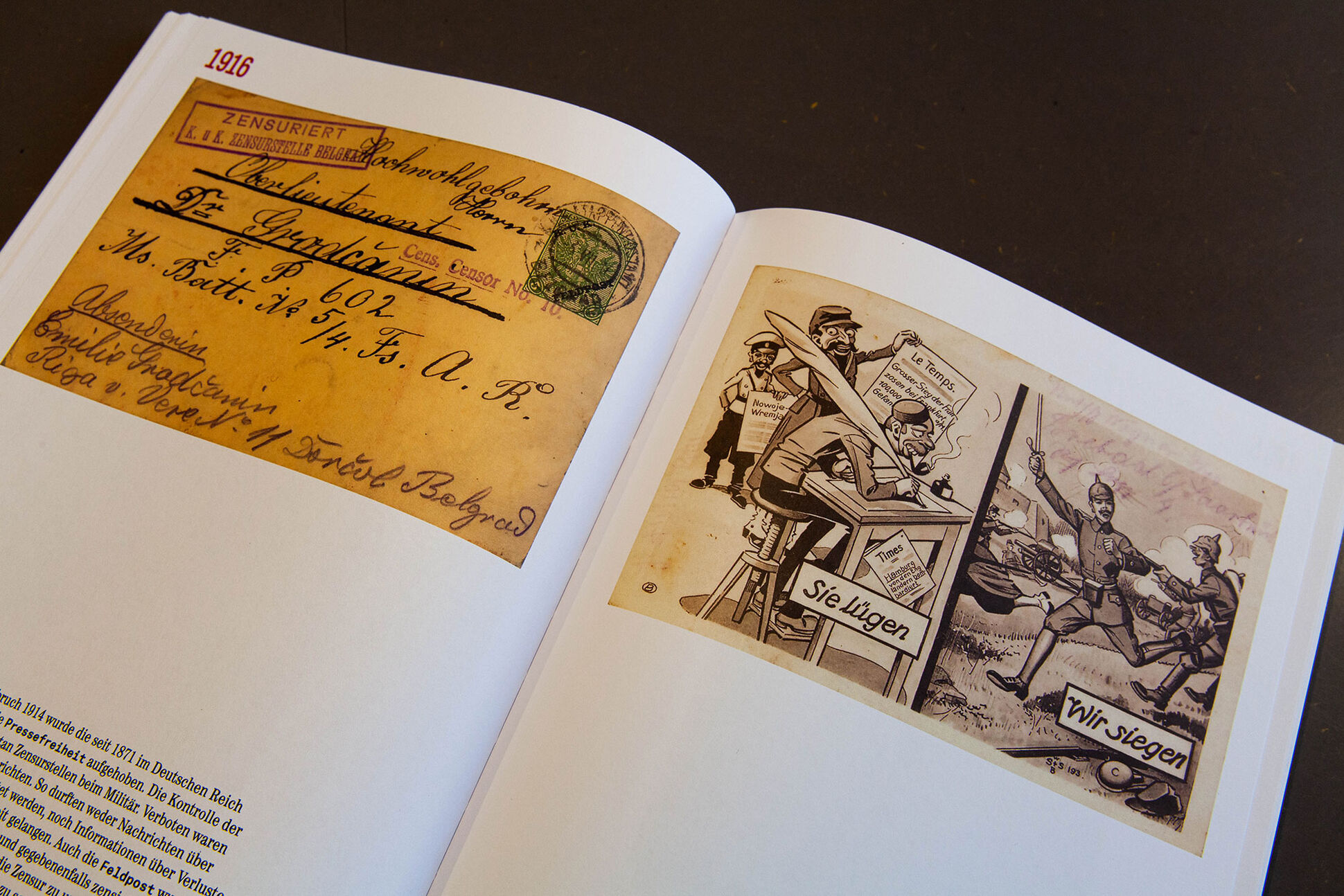

Gleich zu Beginn des Katalogs gibt der Autor Christian Göbel (geb. 1978) mit seiner Begriffsdifferenzierung einen Überblick über alle Arten von falscher, manipulativer oder allgemein problematischer Berichterstattung, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen. Sein Beitrag „Aufmerksamkeitsstrategien“ liefert in Episoden einen historischen Überblick über die pressegeschichtliche Entwicklung und deckt Muster auf, mit welchen Mitteln Aufmerksamkeit erregt wurde und wird, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen und damit auch eine hohe Anzahl an Presseerzeugnisse zu verkaufen. Die Französische Revolution 1789 markierte zum Beispiel einen Wendepunkt in der Form der Berichterstattung, weg von der reinen Wiedergabe der Ereignisse, hin zu Meinungsäußerungen, die die Vorkommnisse bewerteten und kommentierten. Damit war der Grundstein des meinungsbildenden Journalismus gelegt, der jedoch an dieser Stelle immer noch mit den Fesseln der Zensur kämpfte. Mit diesem Paradigmenwechsel ging sowohl eine Steigerung der Auflage einher als auch ein Wettlauf um Neuigkeiten setzte ein der sich bis heute fortsetzt.

Romy Jaster (geb. 1985) und David Lanius (geb. 1984) untersuchen mit ihrem Beitrag „Schlechte Nachrichten – Fake News in Politik und Öffentlichkeit“, wie das Funktionieren moderner Demokratien von der Informiertheit der Öffentlichkeit abhängt und welchen Einfluss fragwürdige, falsche oder irreführende Nachrichten auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit haben. Werden Fake News als Propaganda eingesetzt, kann es zur Täuschung der Öffentlichkeit, Stärkung einer Gruppenidentität, Demonstration von Macht und der Destabilisierung der politischen und öffentlichen Ordnung kommen. Angetrieben von der Aufmerksamkeitsökonomie im virtuellen Raum lassen sich negative, vertraute und sensationalistische Nachrichten besonders effizient verbreiten. Soziale Medien wie Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram etc. befeuern Gruppenpolarisationsprozesse und fördern die Verbreitung ungehindert.

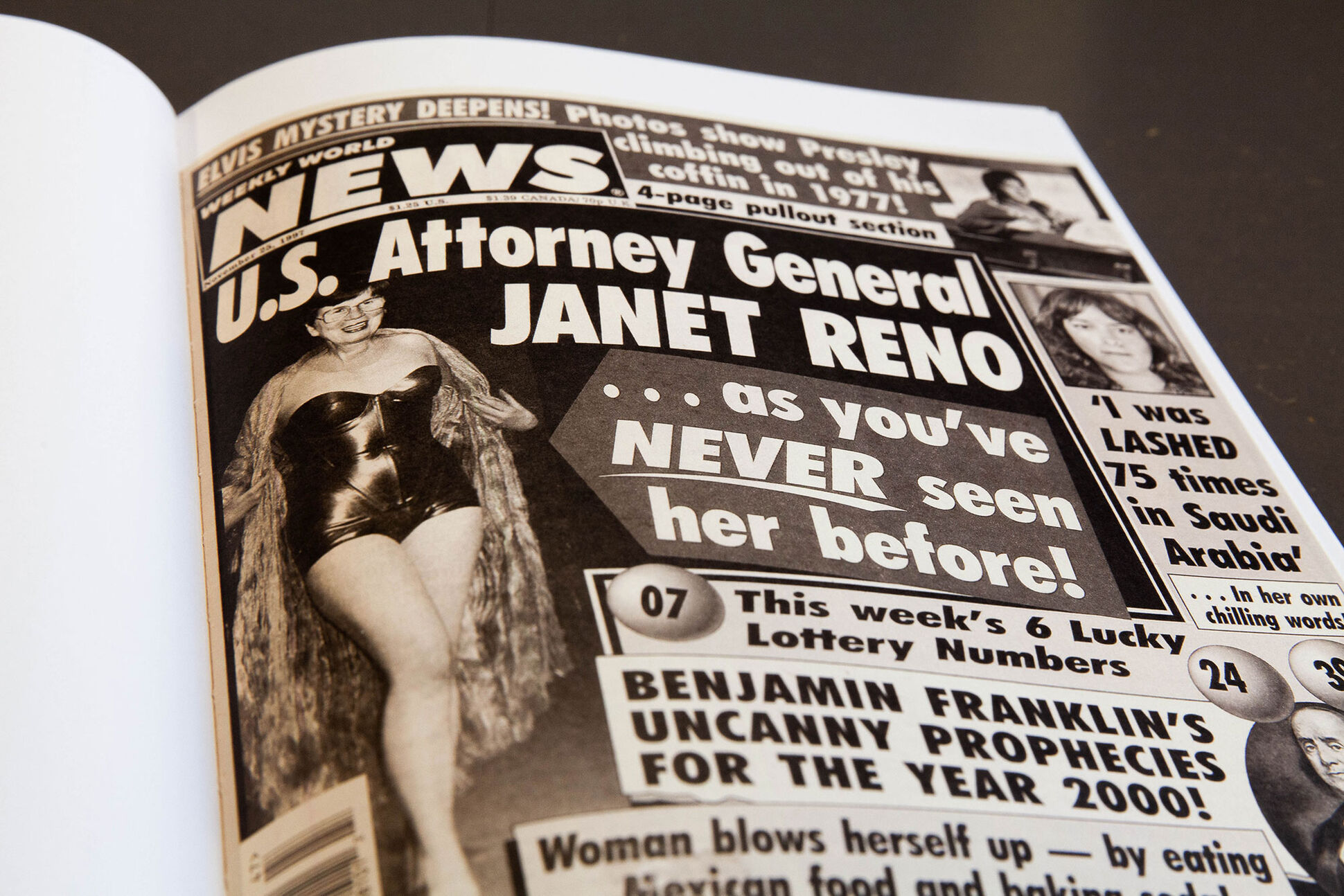

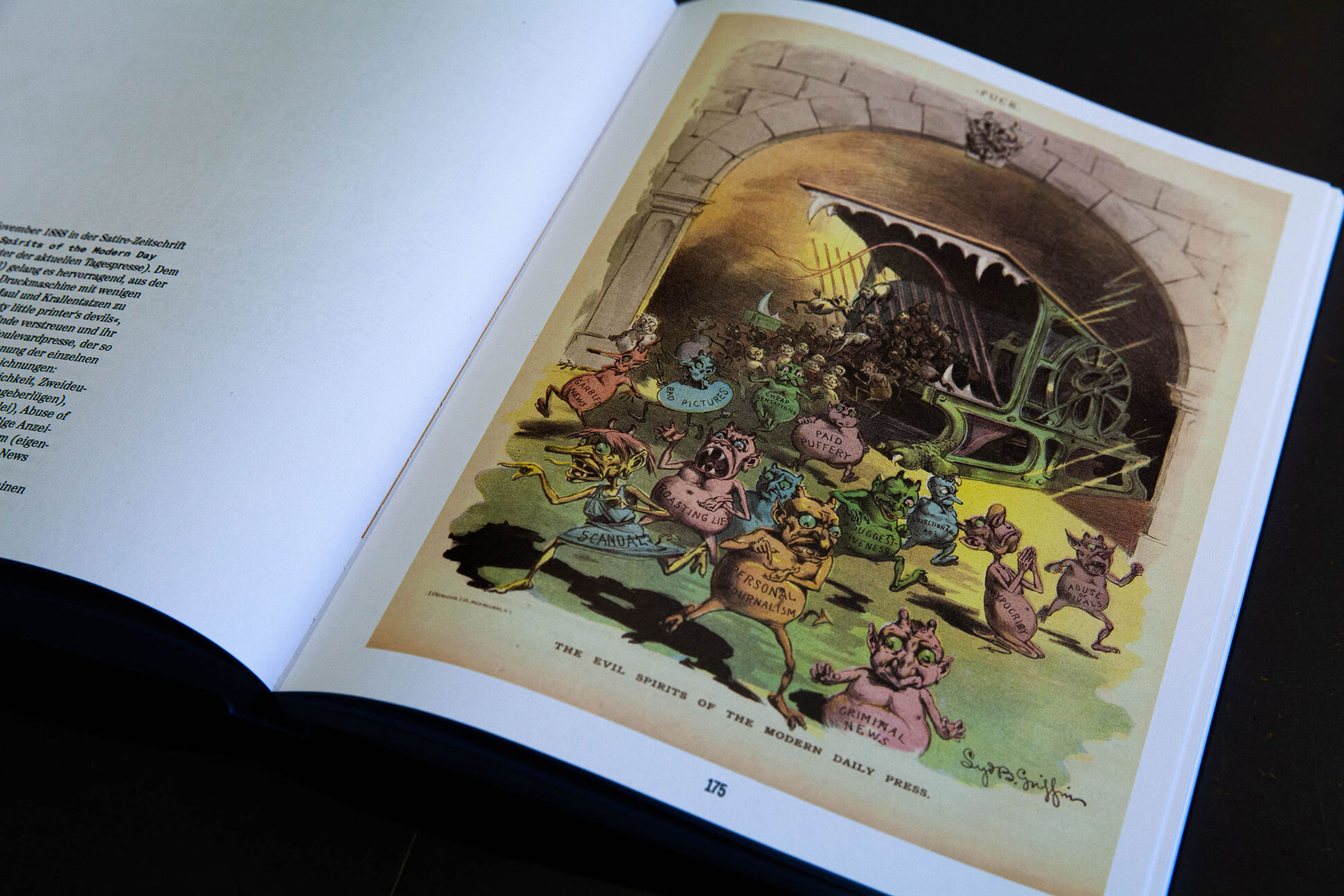

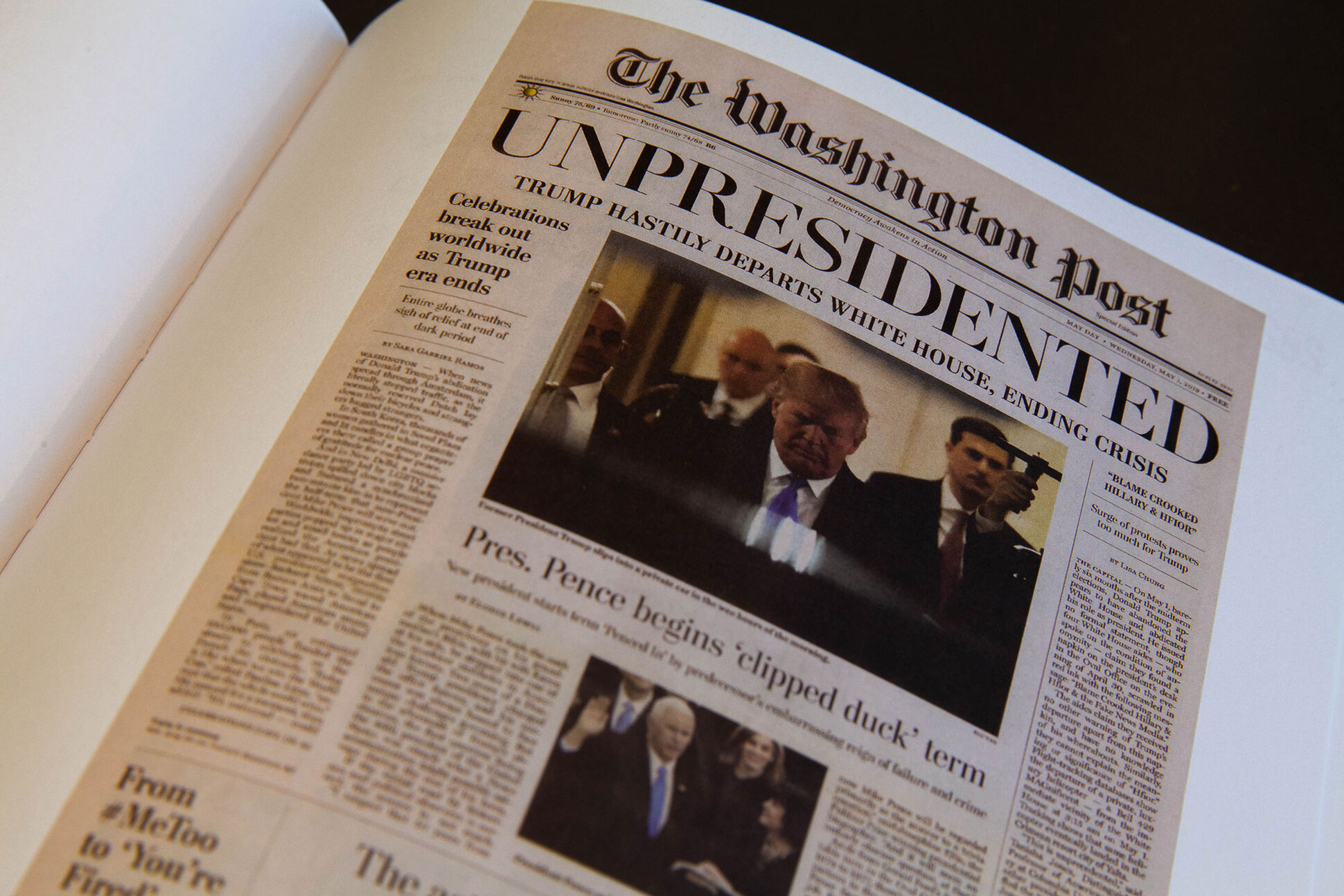

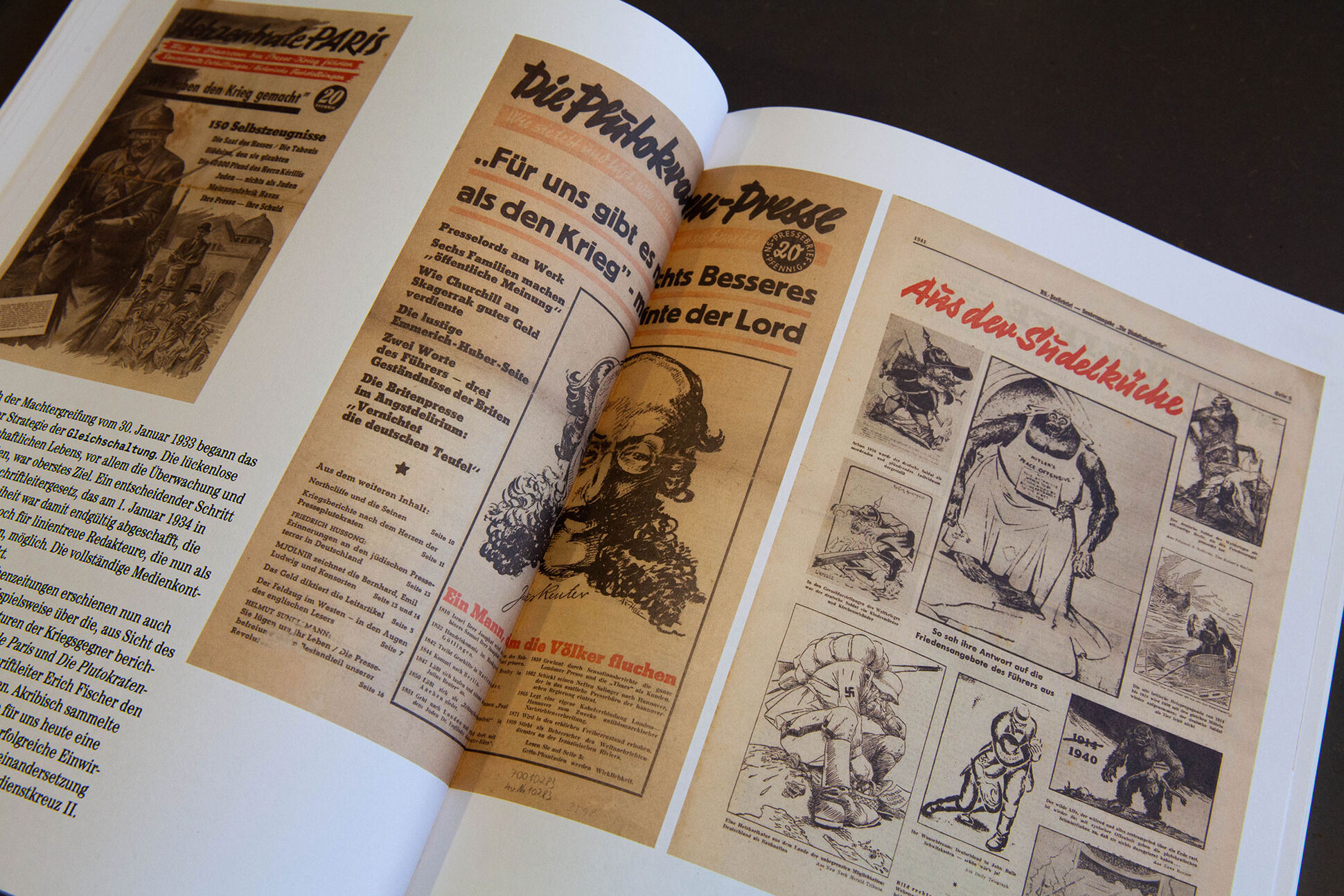

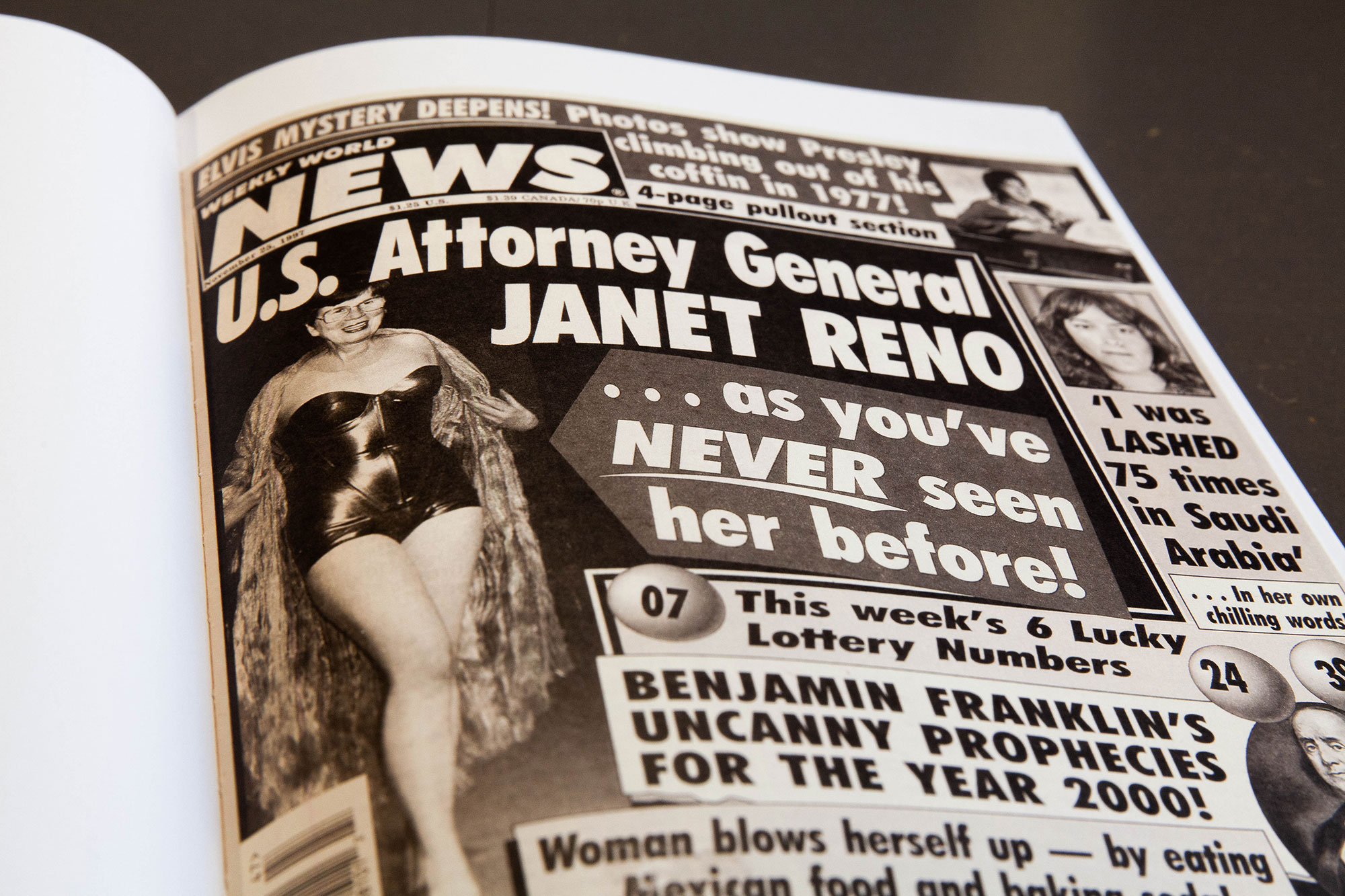

Ein großzügig bebilderter Teil im hinteren Teil des Ausstellungskatalogs illustriert die 600-jährige Mediengeschichte anhand ausgewählter Beispiele. Die Frage, ob eine Neuigkeit der Wahrheit entspricht, bleibt unbeantwortet. Es bleibt dem lesenden Publikum überlassen, diese Informationen zu interpretieren.