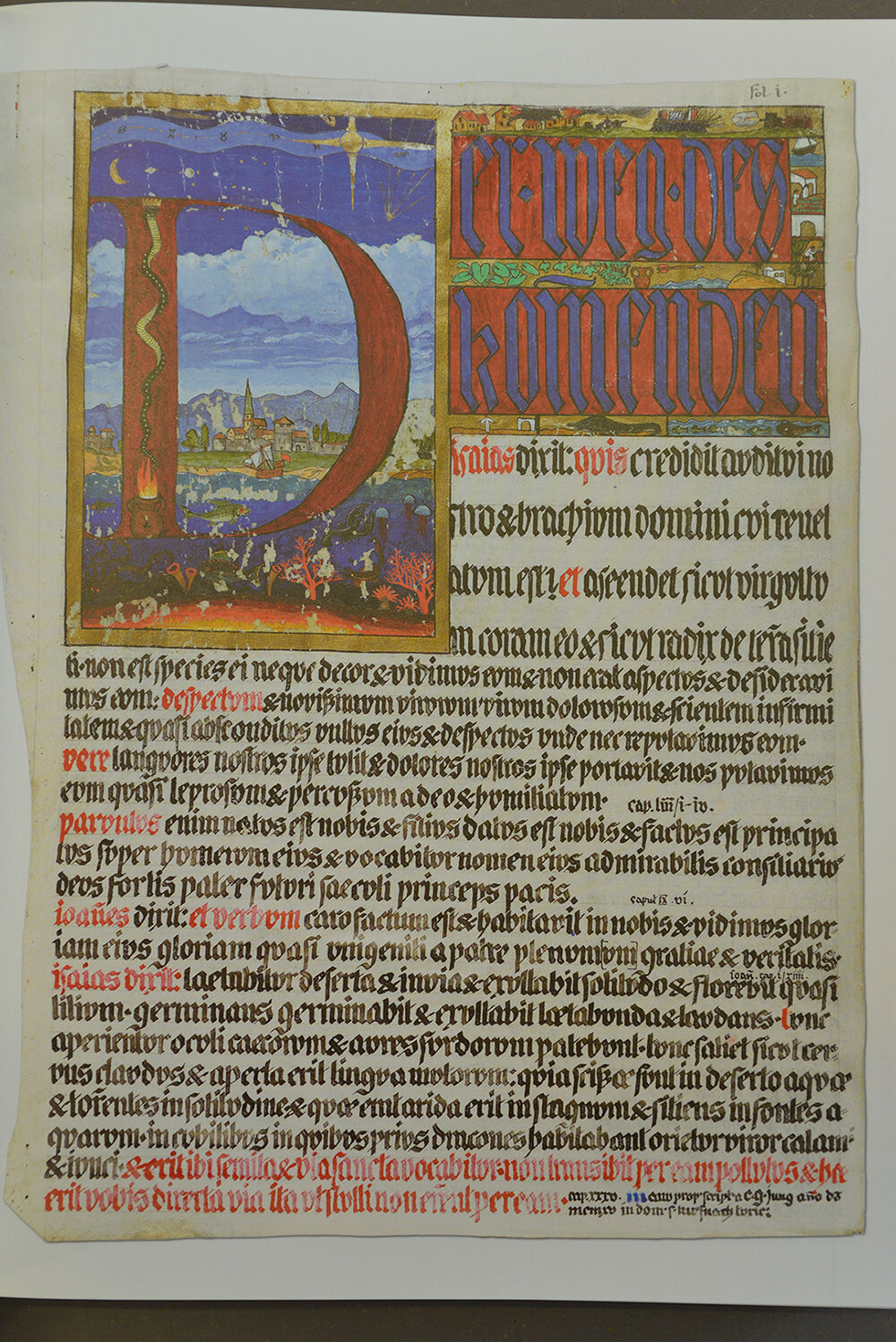

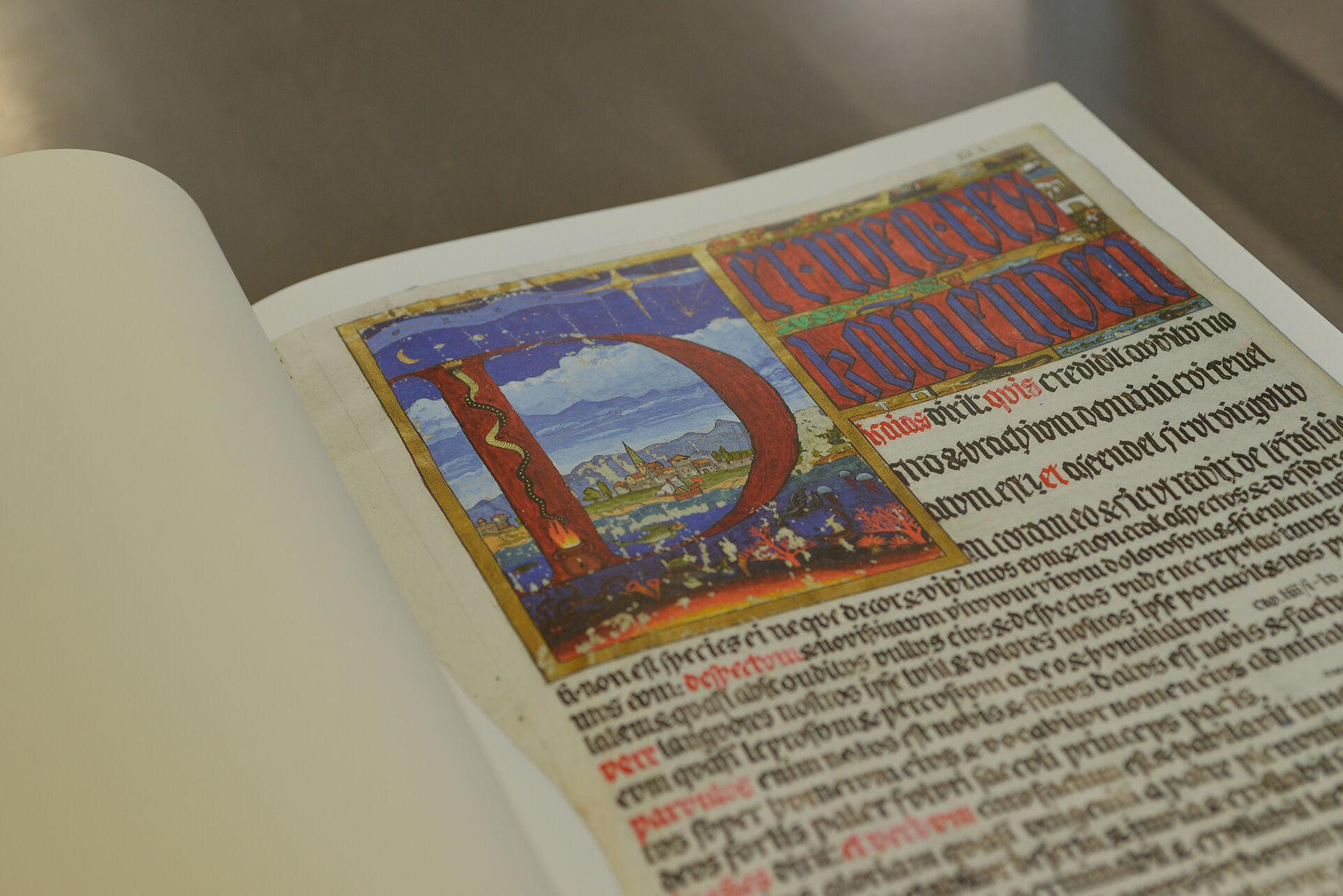

Auch inhaltlich scheint es sich in seiner Gestaltung an das Format eines Stundenbuches anzulehnen, das im Spätmittelalter in Kreisen des reichen, lesekundigen Adels als privates Andachtsbuch sehr verbreitet war. Und tatsächlich lassen sich bestimmte Parallelen zwischen diesen Buchformen und dem Manuskript Jungs ziehen, wenn auch dessen Inhalt ein psychologisches Werk in literarischer Form ist.

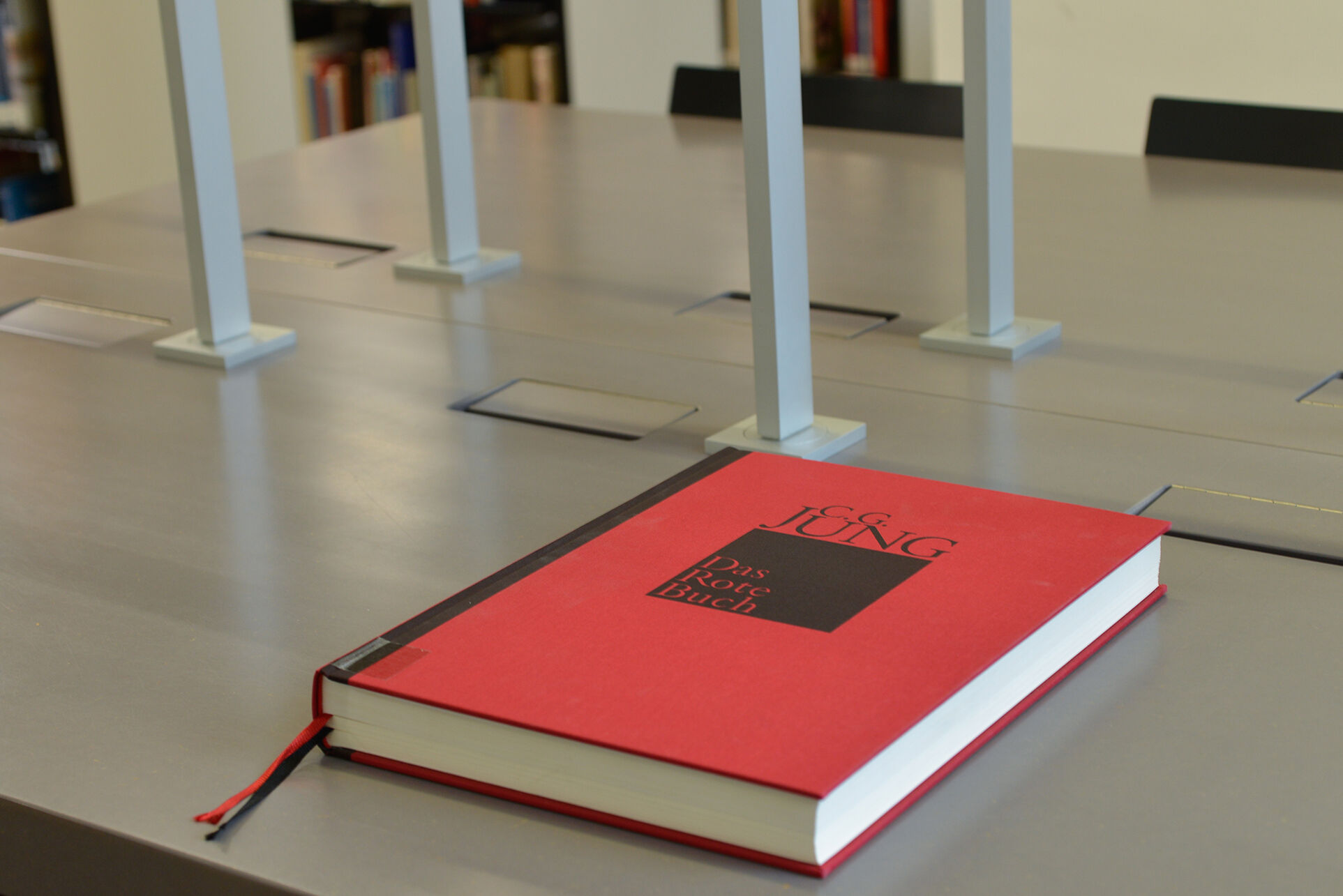

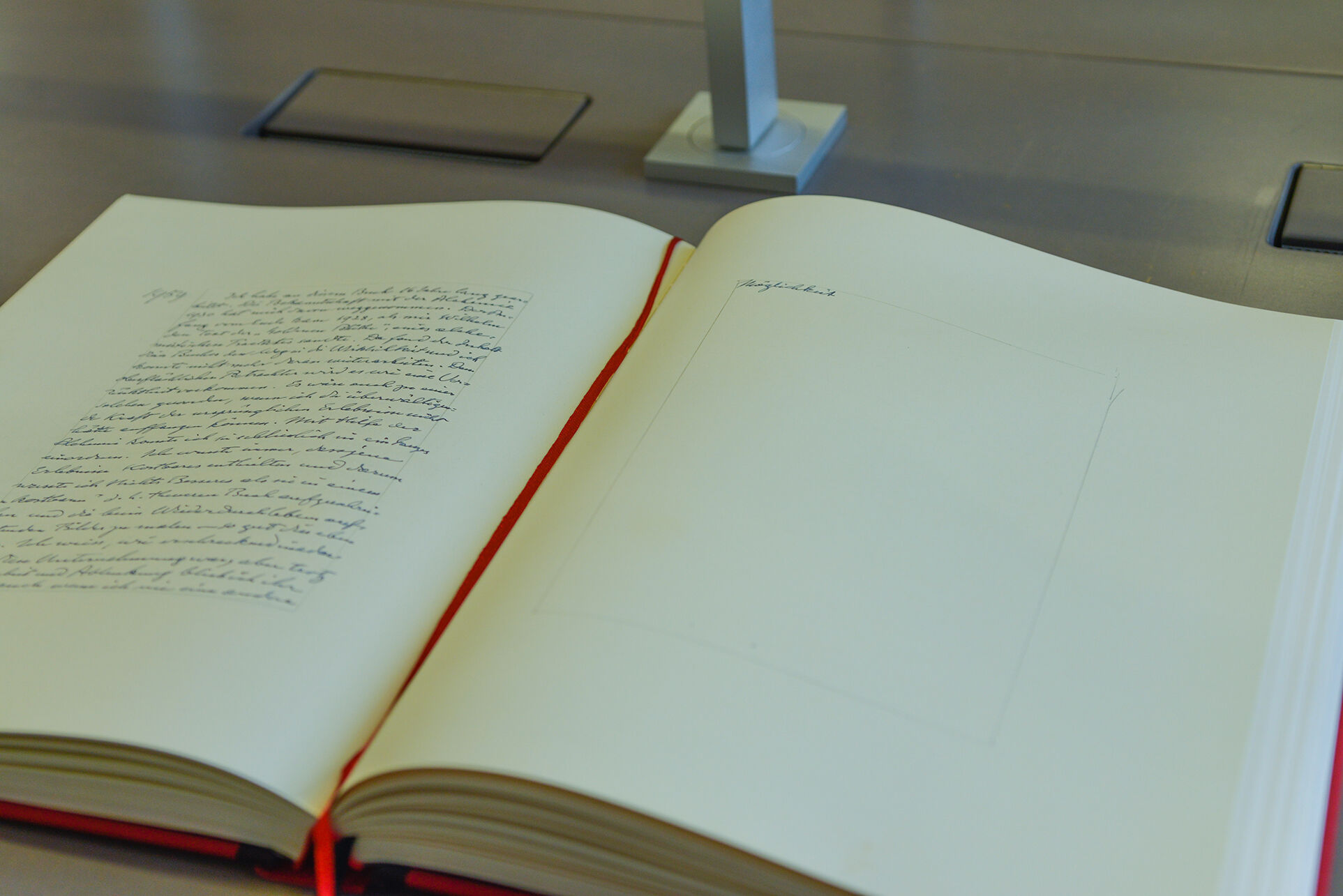

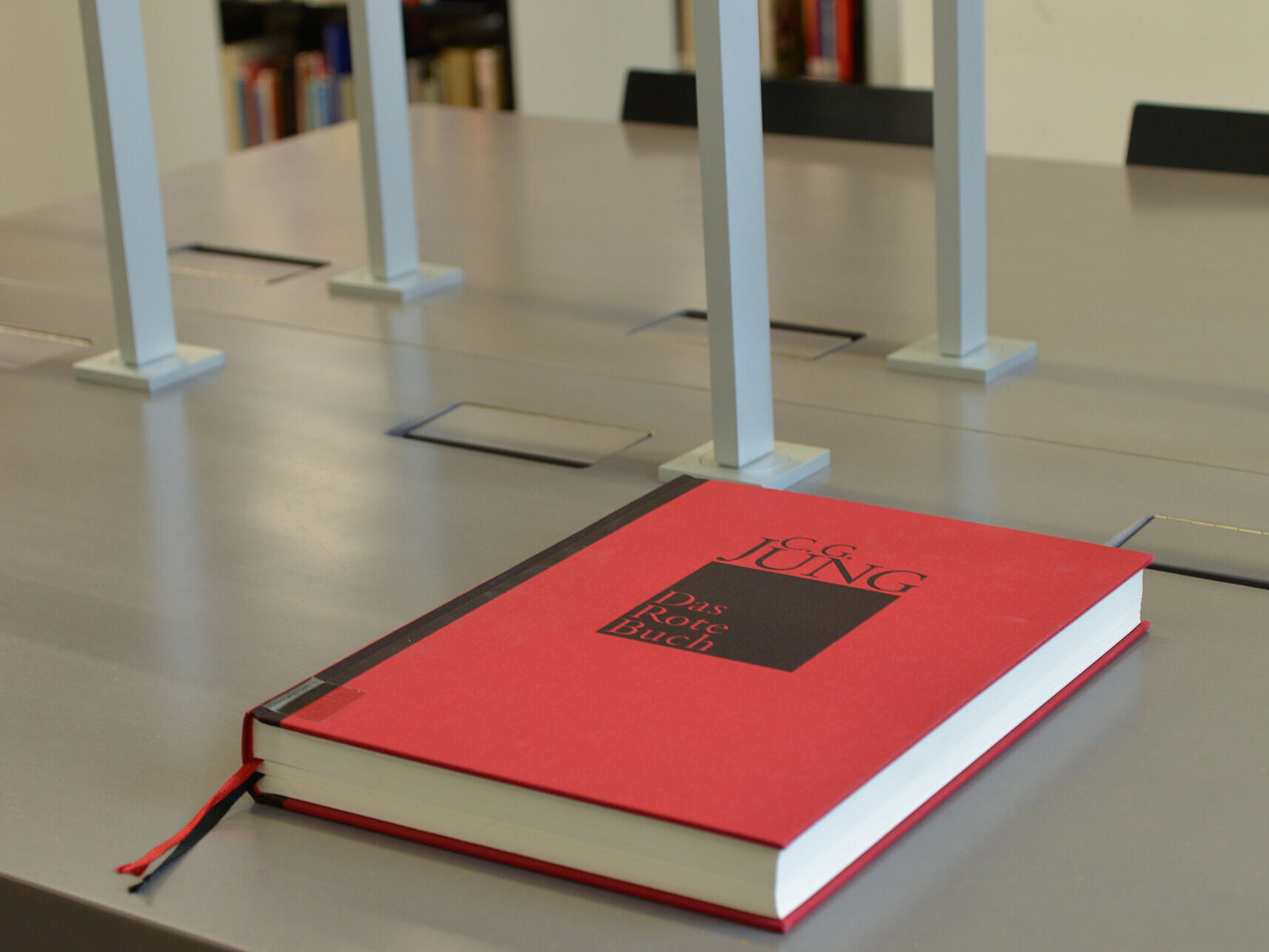

Dem vorliegenden kaligraphischen Band gehen Jungs Aufzeichnungen voraus, die er ab 1913 in die von ihm bevorzugten schwarzen Notizbücher als handschriftlichen Entwurf festhielt. Diese wiederum wurden maschinenschriftlich übertragen und überarbeitetet, bevor er sie letztendlich im Roten Buch künstlerisch ausführte. Diese komplexe Vielschichtigkeit der einzelnen Entwürfe verdeutlicht die fortgesetzte Arbeit Jungs an seinen eigenen Beobachtungen, die zutiefst persönlicher Natur waren und keinen wissenschaftliche Anspruch erhoben. 1930 beendete er seine Arbeit, wobei das Werk unvollendet blieb. Das erklärt vielleicht auch, warum er zu seinen Lebzeiten einer Veröffentlichung dieses Buches nicht nachkam, obschon er diesen Schritt durchaus erwog. Als er 1961 starb, verfügte er testamentarisch lediglich darüber, dass sowohl die schwarzen Bücher als auch das Rote Buch in der Familie verblieben. Anfang der 1990er Jahre sichtete die Erbengemeinschaft das unpublizierte Material Jungs erneut, aber erst im Frühjahr 2000 entschloss man sich letztendlich, das Rote Buch zur Publikation freizugeben, welches 2009 erstmal offiziell veröffentlicht wurde.

Anfang des 20. Jahrhunderts waren Selbstexperimente in Medizin und Psychologie sehr gebräuchlich. Die Introspektion galt als wichtiges Instrument in der psychologischen Forschung. Hatte Jung bisher seine Beobachtungen und Erkenntnisse auf eine fiktive Person projiziert, realisierte er im Zuge seiner Forschungen aber, dass eine Analyse der eigenen unbewussten Prozesse nicht unumgänglich war: „Als eine Form des Denkens war es, so meinte ich, ganz und gar unsauber, eine Art inzenstuöser Verkehr, und intellektuell vollkommen unmoralisch“1. Seine Aussage belegte ganz eindeutig, dass er einen beträchtlichen Widerstand zu überwinden hatte. Seine Aufzeichnungen fanden in Form eines Dialogs zwischen seiner selbst und der ihn belehrenden Vernunft statt. In der westlichen Philosophie ist diese dialogische Form seit Platon eine verbreitete literarische Gattung. Gestalten und Vorstellungen in Jungs Ausführungen entstammten unmittelbar seiner Beschäftigung mit mythologischen Studien. Parallelen lassen sich auch zu Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ und Dantes „Göttlicher Komödie“ finden, die die Struktur und den Stil des „Liber Novus“ beeinflussten. Diesem ausgedehnten Prozess des Selbstexperimentierens stand Jungs alltäglichen Lebens gegenüber, boten ihm Beruf und Familie in dieser Phase „immer eine beglückende Realität und eine Garantie, dass ich normal und wirklich existiere“2.

Jung malte in Tempera und schrieb mit Tinte im roten Folioband. Die zunächst in Bleistift vorskizzierten Bilder lassen auf eine sorgfältig komponierte Gestaltung schließen. Sein ausgeprägtes Interesse an der zeitgenössischen Kunst seiner Zeit und seine eigenen hochentwickelten technischen Fertigkeiten im Bereich der Malerei erlaubten ihm eine enge Überschneidung von psychologischen und künstlerischen Experimenten. Jung war mitnichten der Einzige, der seine Visionen künstlerisch umsetzte. Der Schweizer Arzt Alphonse Maeder (1882-1971) veröffentlichte seine Version unter einem Pseudonym. Franz Beda Riklin (1878-1938) Schweizer Psychiater und Maler stellte 1919 zusammen mit Hans Arp (1886-1966), Sophie Taeuber (1889-1943), Fancis Picabia (1879-1953) und Augusto Giacometti (1877-1947) einige seiner Arbeiten sogar im Kunsthaus Zürich aus. Viele der gewonnenen Erkenntnisse Jungs aus diesen Selbsterkundungsprozessen finden sich später in seinen wissenschaftlichen psychologischen Schriften wieder.

1Analytische Psychologie, S. 53

2Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung. Ein Buch von Aniela Jaffé und Carl Gustav Jung, 1961, S. 193