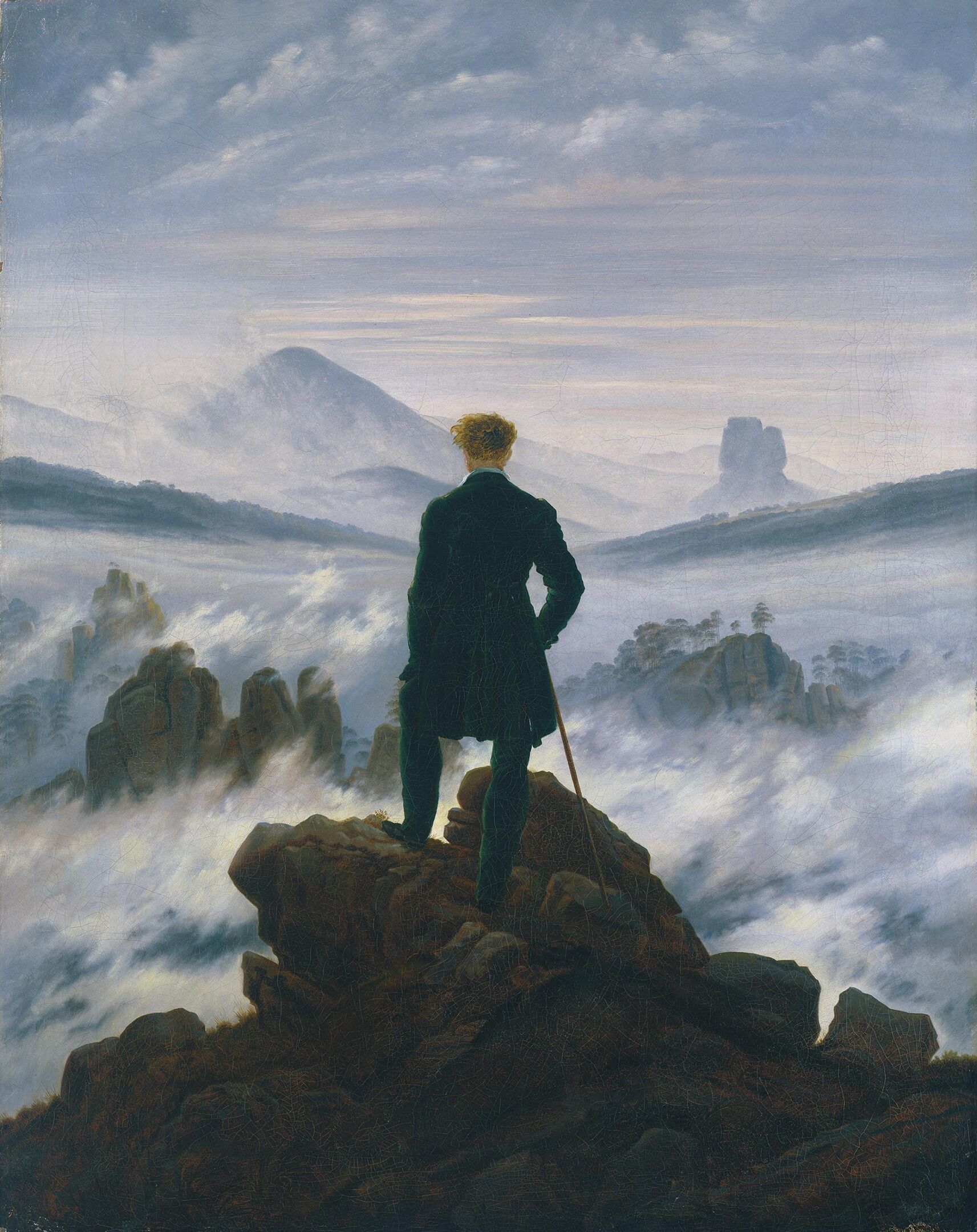

Ausgangspunkt für das 3. Kapitel der Reihe ist das Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ (um 1818), eines der ikonischen Werke von Caspar David Friedrich (1774 – 1840). Anlässlich seines 250. Geburtstags wird der Maler mit zahlreichen Retrospektiven und Projekten in Hamburg, Berlin, Dresden und weiteren Städten gefeiert.

Die Rezeptionsgeschichte dieses, aus heutiger Perspektive wohl prominentesten Vertreter der deutschen Romantik, ist geprägt von Phasen des Vergessen-werdens und der Wiederentdeckung, von Missverstehen und Vereinnahmung.

Friedrich, der über 40 Jahre in Dresden lebte und arbeitete, hat wesentliche Impulse für seine komplex konstruierten und emotional, wie pantheistisch aufgeladenen Bilderfindungen in den Landschaften der Dresdner Umgebung gefunden. In seinen Gemälden wirft er Fragen an das Medium Bild auf, die bis in die Moderne weisen.

Mit der Dresdner Akademie verbindet ihn die Berufung zum außerordentlichen Professor am 17. Januar 1824. Ein Grund für uns, dem Maler ein Ausstellungsprojekt zu widmen und nach der Relevanz seines Werkes für die zeitgenössische Kunst zu fragen.

Zum Thema:

Über die Figur des Wanderers, der ins Bild getreten ist und uns den Rücken zuwendet, ist viel spekuliert worden. Der ungarische Essayist, Kunsttheoretiker und Übersetzer László F. Földényi nimmt in seinem Buch „Der Maler und der Wanderer. Caspar David Friedrichs Urkino“ (Berlin, Matthes & Seitz, 2021) die Rückenfigur zum Anlass, um über das Gesicht des Wanderers nachzudenken, das für uns unsichtbar bleibt. Hat er ein Gesicht? Wie sähe es aus? Was würde die Figur sehen? Was verdeckt sie vor uns? Würde sie sich umdrehen können, wären wir beim Film.

Im Text geht es um die Bildhaftigkeit dieses Bildes, aber gleichzeitig um das Sehen selbst. Und es geht um das, was sich dem Blick entzieht.

Friedrichs Gemälde markiert eine Zeitenwende, in der die Natur als Projektion für das Unbewusste erscheint. Andererseits lässt sich das Bild als Kritik am Sehen deuten und nimmt gleichzeitig Überlegungen vorweg, die das Sehen mittels technischer Innovationen radikal erweitern werden. Der Wanderer schaut auf Wolken und Dunst und scheint dabei Bilder zu erblicken, die verborgene Schichten des Bewusstseins in ständige Bewegung versetzen: er blickt ins Nebelmeer und träumt dabei schon vom Kino; wie es in einer Rezension von Földényis Text heißt.

Ausgehend von der Frage nach dem Gesicht liegt die Frage nach der Identität und deren Zuschreibungen aus heutiger Perspektive nahe. Neben diesen Fragen spielt auch das Verhältnis von Kunstwerk und Text eine Rolle. Es geht um die Assoziationsräume, die sich neben kanonischen Interpretationen ganz individuell eröffnen. Und es geht um die Ambivalenz von eskapistischer Vergangenheitssehnsucht und der Überzeitlichkeit von Kunst.

Wir möchten Sie dazu einladen, einenkünstlerischen Beitrag für die Ausstellung vorzuschlagen.

Alle Wege und Dimensionen der Annäherung sind denkbar und erwünscht: Reflexionen und Assoziationen zum Motiv des Wanderers und des Wanderns, Fragen und Missverständnisse bezogen auf den Begriff der Identität, Landschaft und Region, Projektionen, Friedrichs Urkino, das Sehen als eine Voraussetzung der Wahrnehmung, das Unsichtbare und das Nachdenken über das Medium Bild. Es geht um Assoziationen oder spontane Ideen, wobei alle Medien und Formen denkbar sind: vom Fragment oder einer Skizze bis zum Text, von Malerei und Video bis zur Performance oder Rauminstallation. Bitte bedenken Sie, dass die Zeit relativ knapp ist. Daher müssen die Arbeiten entweder bereits vorhanden sein oder in kurzer Zeit realisiert werden können.

Umsetzung

Die Ausstellung „Existenz Kapitel 3: Das Gesicht des Wanderes“ geht von einem dialogischen Prinzip aus, in dem die eingereichten Arbeiten und Ideen das kuratorische Konzept mitbestimmen.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können alle Studierenden, Meisterschüler:innen, Absolvent:innen, Lehrende mit der Einreichung eines künstlerischen Projekts zum Thema, wobei die künstlerische Auseinandersetzung in jeglicher Ausformung denkbar und erwünscht ist. Es können Einzel- oder Gruppenprojekte eingereicht werden.

Realisation der Projektideen

Realisations- oder Ausstellungsort ist das Oktogon, Kunsthalle der HfBK Dresden

Der Aufbau ist vom 2. Mai bis 22. Mai 2024 geplant.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 23. Mai 2024 um 19 Uhr eröffnet.

Ausstellungsdauer: 24. Mai bis 23. Juni 2024.

Am 23. Juni 2024 ist eine Finissage mit der Präsentation der Edition geplant.

Der Abbau muss vom 24. bis 30. Juni 2024 realisiert werden.

Es ist vorgesehen, im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten möglichst viele der eingereichten und realisierten Arbeiten zu präsentieren. Sollte Ihre Arbeit ausgewählt werden, bekommen Sie bis Ende März 2024 Bescheid.

Die Entscheidung über die Präsentation im Oktogon richtet sich nach den einzelnen Einreichungen und obliegt der Verantwortung der Kuratorin.

Bewerbungsunterlagenfür die Ausstellung

Bewerbungen sind mit folgenden Unterlagen zusammengefasst in einer PDF

bis zum 15. März 2024 per E-mail an sgreinke@hfbk-dresden zu senden.

- Name und Kontaktdaten (Adresse, Mobilnummer, Email)

- Kurzbiografie (inkl. Studienjahr, Fachklasse u.ä.)

- Abbildungen der Arbeit oder Darstellung/Skizze der Projektidee

Schlussbestimmungen

Bitte verzichten Sie auf analoge Einreichungen. Für eingereichtes Material übernimmt die Hochschule keine Haftung.

Kontakt für Rückfragen

Susanne Greinke, Kuratorin/Leiterin Referat Ausstellungswesen

sgreinke@hfbk-dresden.de

Tel. 0351-44022612

Mobil: +49 1783948113

Susanne Greinke und Dorothée Billard