Die 4. Tagung im Juni 2015 befasste sich mit unzeitgemäßen Techniken künstlerischer Verfahren. Dabei wurde explizit die Anachronie der Anwendung von Techniken in den Fokus gerückt, die in den erforschten Zeiträumen als überholt, altmodisch oder verschwunden galten, aber dennoch Anwendung fanden. 12 verschiedene Ansätze aus unterschiedlichen Zeitperioden wurden vorgestellt. Diese sind im Tagungsband in leicht erweiterter Form festgehalten. Jeder Beitrag betrachtet die Motivation und Erscheinungsform einer Technik, die in der Vergangenheit bereits Verwendung fand und in der jeweilig untersuchten Gegenwart als unerwartet „wieder(er)funden“, „rekonstruiert“ oder „weiterentwickelt“ angewandt wurde. Dabei erlaubt die Untersuchung angewandter Techniken über die Materialität hinaus eine präzisere Analyse des Kunstwerkes mit dessen historischen und topographischen Bezügen.

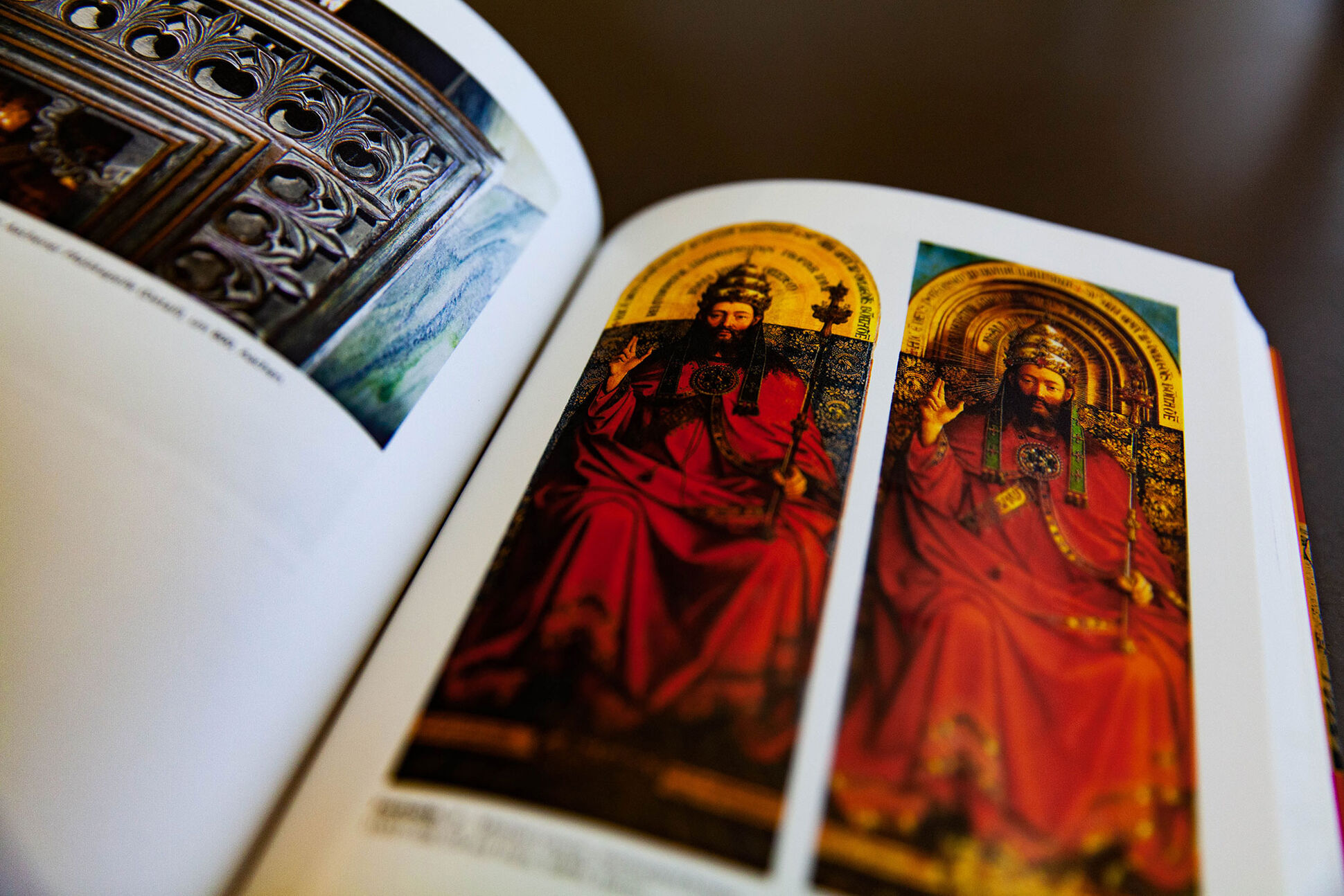

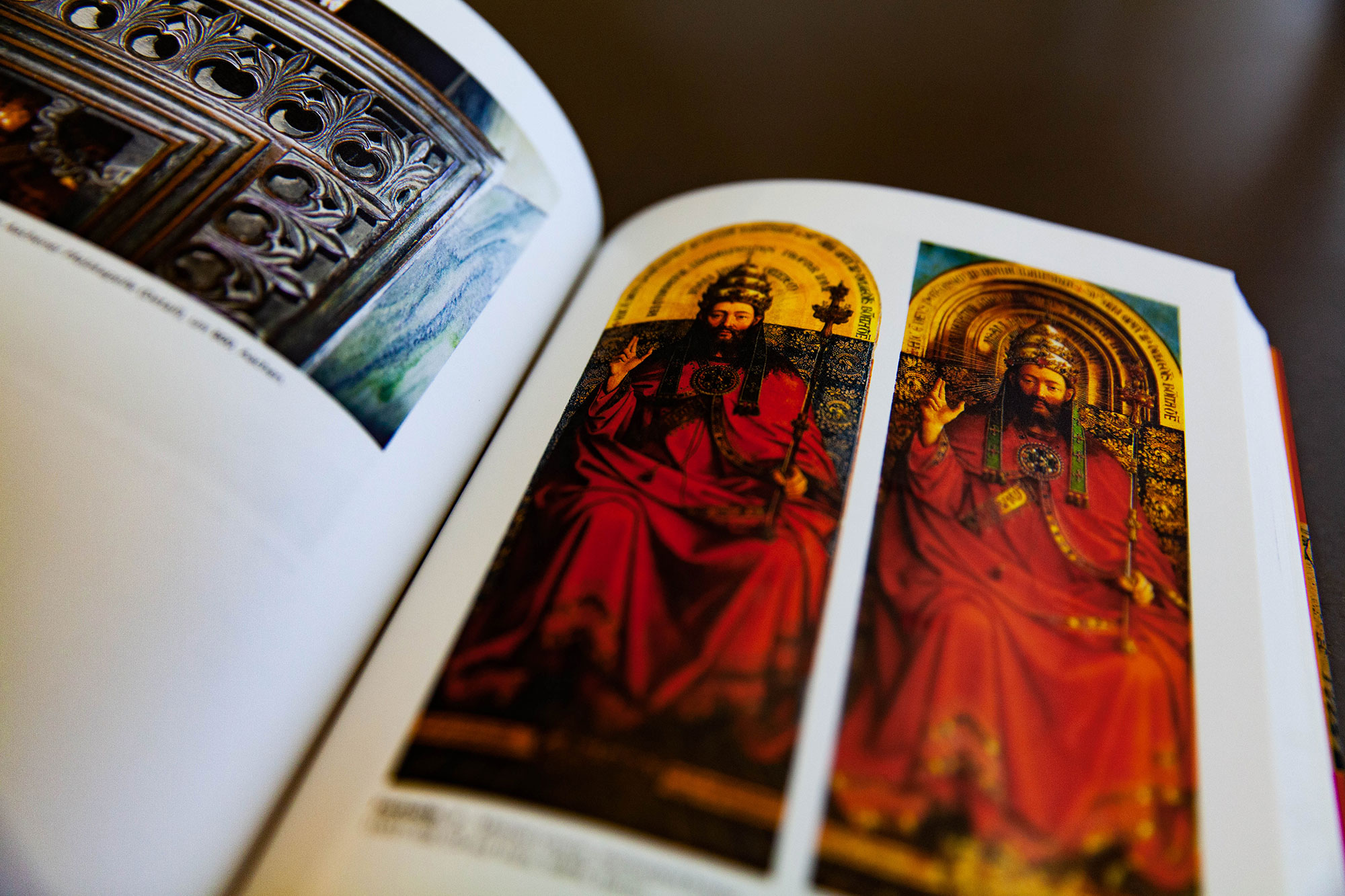

Die Kunsthistorikerin Antonia Putzger untersucht in ihrem Beitrag „Rückgriff oder Simulation?“ die bewusste Anwendung unzeitgemäßer Maltechniken im Bereich frühneuzeitlicher Kopierverfahren am Beispiel des flämischen Malers Michiel Coxies (1499-1592). Dieser fertigte im Auftrag der kunstsammelnden Regentin Maria von Ungarn (1505-1558) eine Replik der „Kreuzabnahme“ von Rogier van der Weyden (1399 oder 1400 – 1464) an. Für Philipp II von Spanien (1527-1598) kopierte er den „Ghenter Altar“ der Gebrüder van Eyck. Maltechnische Untersuchungen ergaben, das Coxie durchaus versuchte, verwendete Techniken zu simulieren, jedoch verrät die Analyse des Aufbaus der Malschichten, der Oberflächenkonturen, die auf eine Übertragung des Bildmotivs mittels einer Pause hindeuten; und angewandte Malweisen auch, dass er mit dem ihn in seiner eigenen Zeit verfügbaren Techniken versuchte, sich dem Original anzunähern und bewusst an verschiedenen Stellen vom Original abwich. Dennoch darf dem Kopisten die technische Expertise in der Auseinandersetzung mit dem Original nicht abgesprochen werden, erfreute sich die Kopie des Meisterwerkes einer ebensolchen Wertschätzung seitens seiner fürstlichen Auftraggeber.

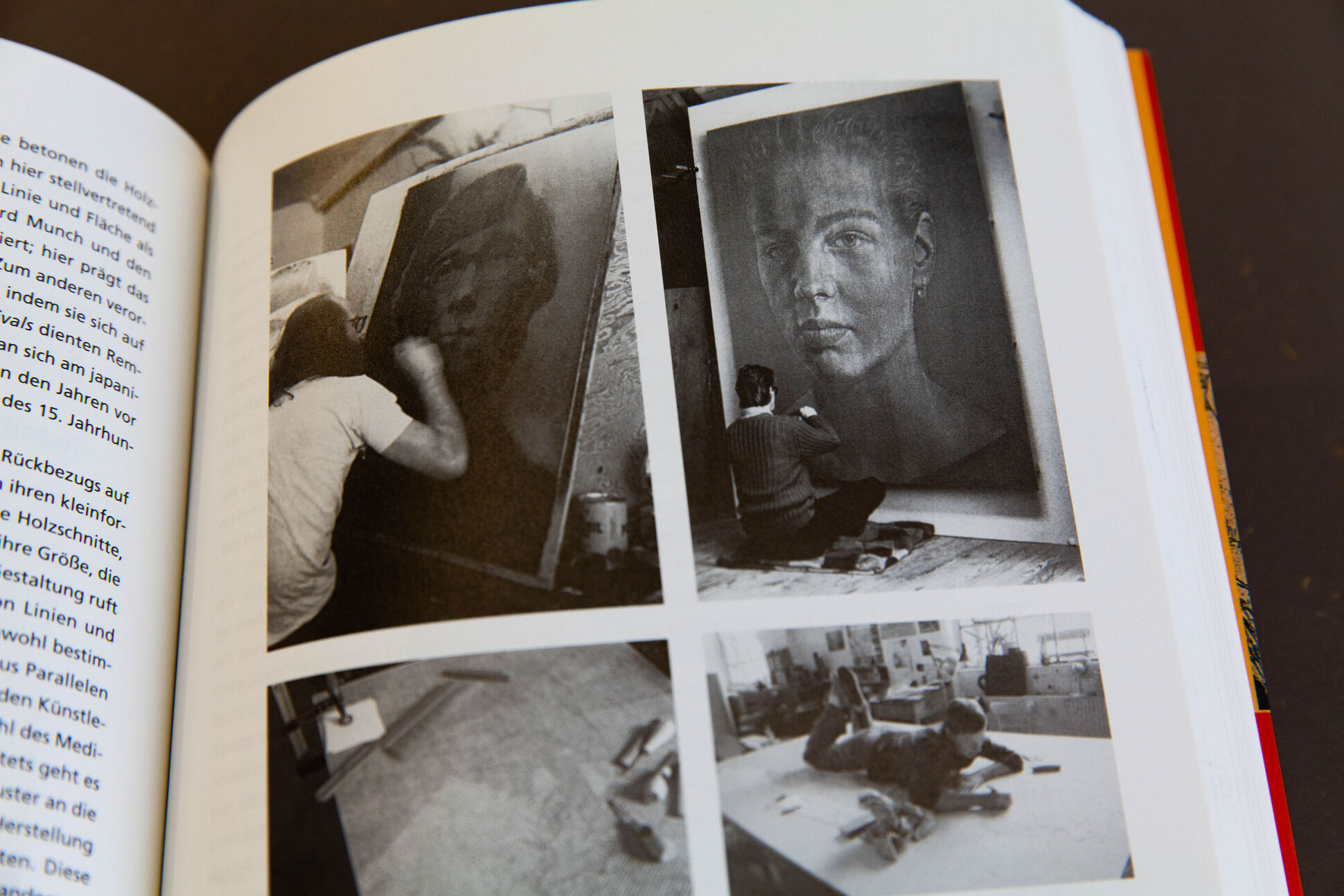

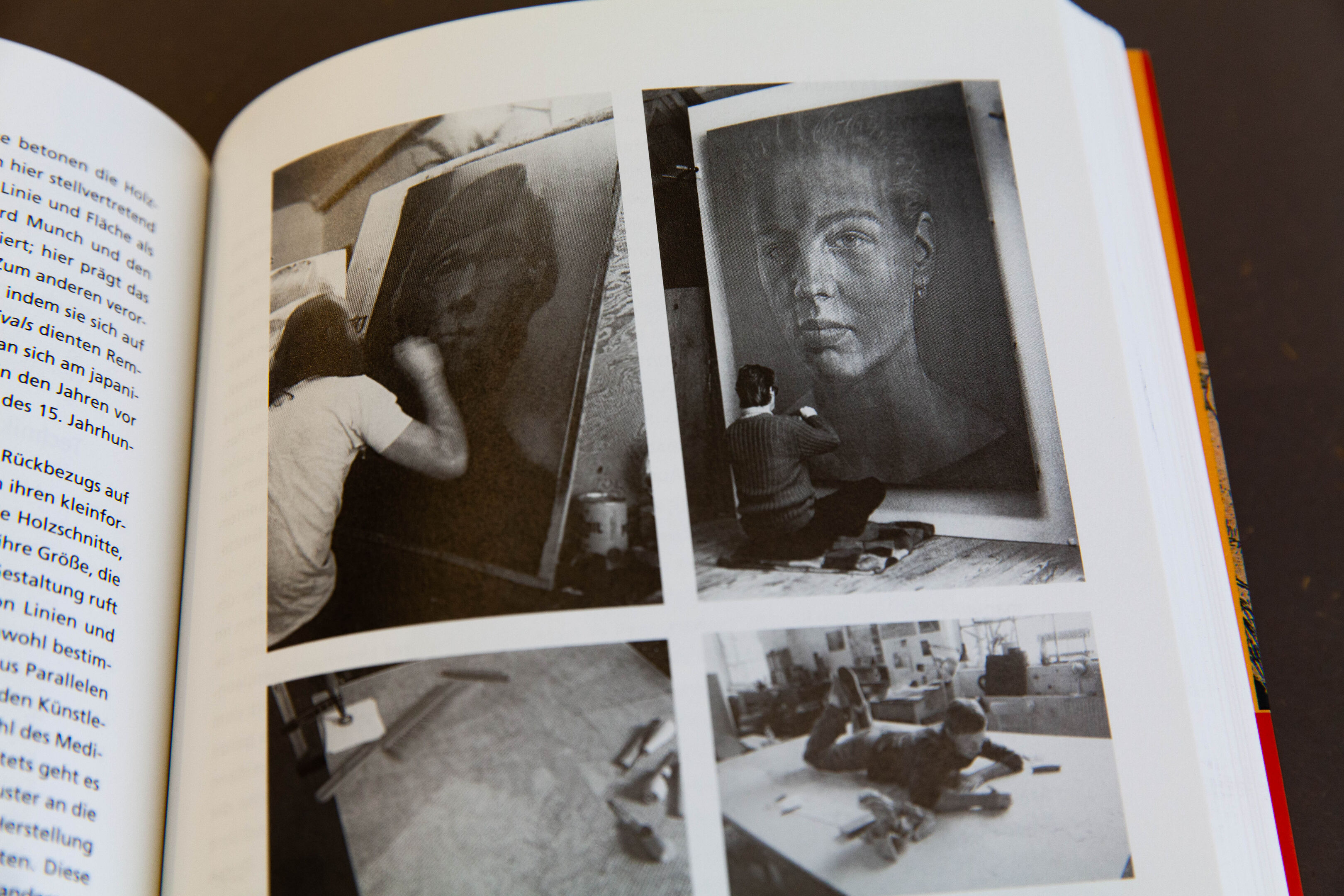

Der Beitrag der Kunsthistorikerin Magdalena Bushart (geb. 1957) „Unzeitgemäß zeitgemäß“ untersucht das Revival traditioneller Hoch- und Tiefdrucktechniken. Holzschnitt, Kupferstich und Radierung waren zwar nicht in Vergessenheit geraten, wurden aber von preiswerteren und massenpoduktionstechnischen Herstellungsverfahren von Druckerzeugnissen durch geeignetere Techniken ersetzt. In der aufwendigen Einzelblattherstellung hingegen setzte sich deren Verwendung und die explizite Rückbesinnung fort. Die Autorin beleuchtet vier praktische Beispiele in ihrer Untersuchung. Einer davon ist der amerikanische Künstler Chuck Close (1940-2021), der dafür bekannt war, sich intensiv mit Techniken beschäftigt zu haben, die nicht zum Kanon der Gegenwartskunst zählten. 1972 experimentierte er mit dem Schabetechnik Mezzotino, ein 1642 von Ludwig von Siegen (1609-1680) entwickeltes Tiefdruckverfahren, das in der englischen Porträtmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts seinen Höhepunkt fand. Das Projekt der Übertragung einer fotografischen Vorlage auf die Druckplatte erwies sich als sehr aufwendig. Alle Produktionsschritte fanden in der Druckerei Crown Point Press in San Francisco statt. Zusätzlich musste eine eigene Presse angefertigt werden und Spezialisten halfen bei der Ätzung der Platte. Auch das Ergebnis unterschied sich von den Mezzotintos des 17. und 18. Jahrhunderts sowohl mit dem größer gewählten Format als auch mit seinen gestalterischen Effekten. Der Künstler betonte, dass es im Prozess wichtig war, die Geschichte und Tradition der Technik zu kennen, um gleichzeitig mit ihr brechen zu können, und damit auch Abstand nehmen zu können von einer detailgetreuen Reproduktion, hin zur Transformation der Vorlage und damit auch zur Veränderung der Wahrnehmung des finalen Kunstwerks.

Im Rückblick durch die Beiträge kann festgehalten werden, dass künstlerische Verfahren und Techniken als Instrumentarien zu begreifen sind, die durch ungewöhnliche Wiederverwendung und Adaption in jeweilig untersuchten Gegenwarten neue Ansätze und Lösungen hervorbringen und somit die Entwicklung der Künste und Herstellungsprozesse künstlerischer Werke erweitern.