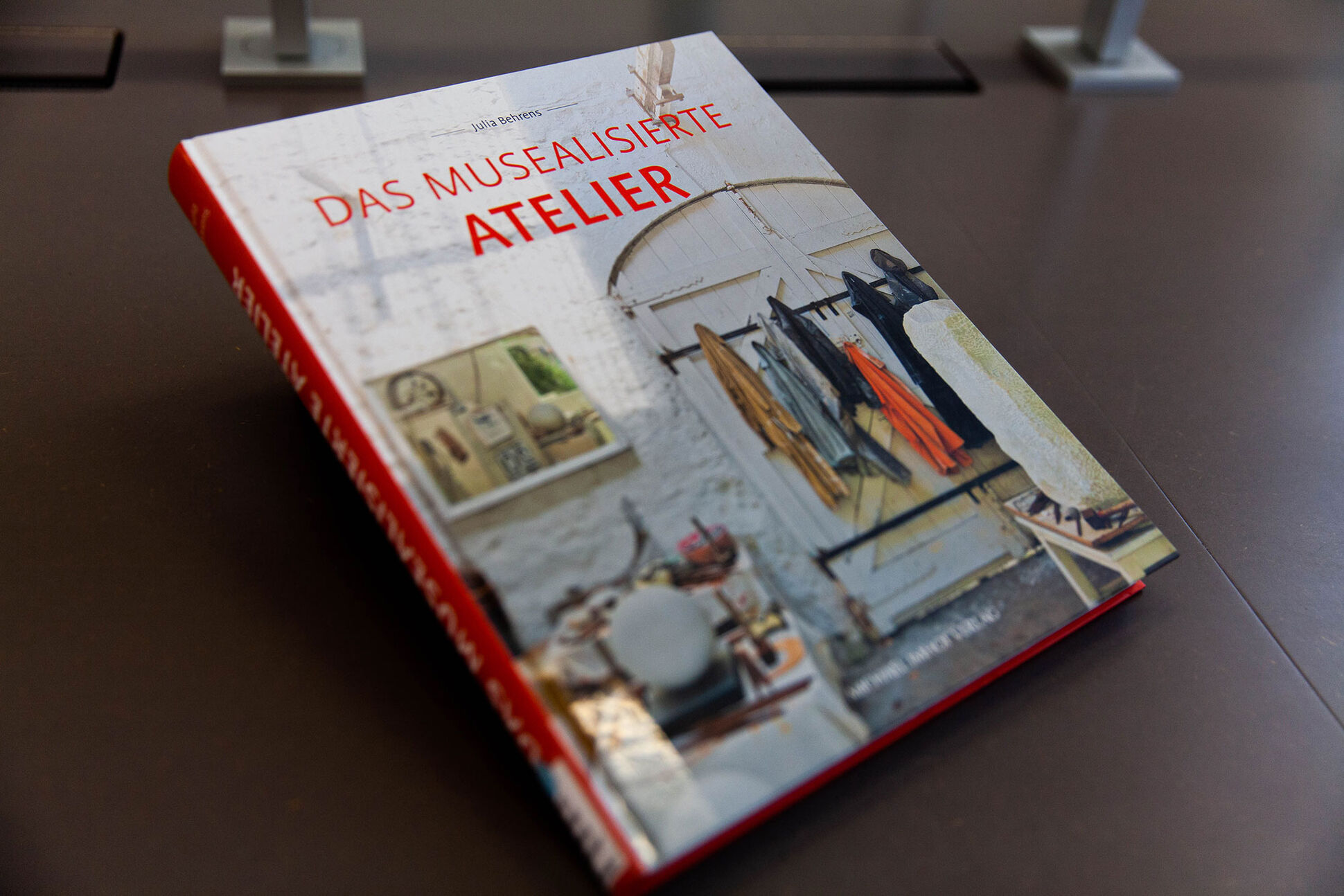

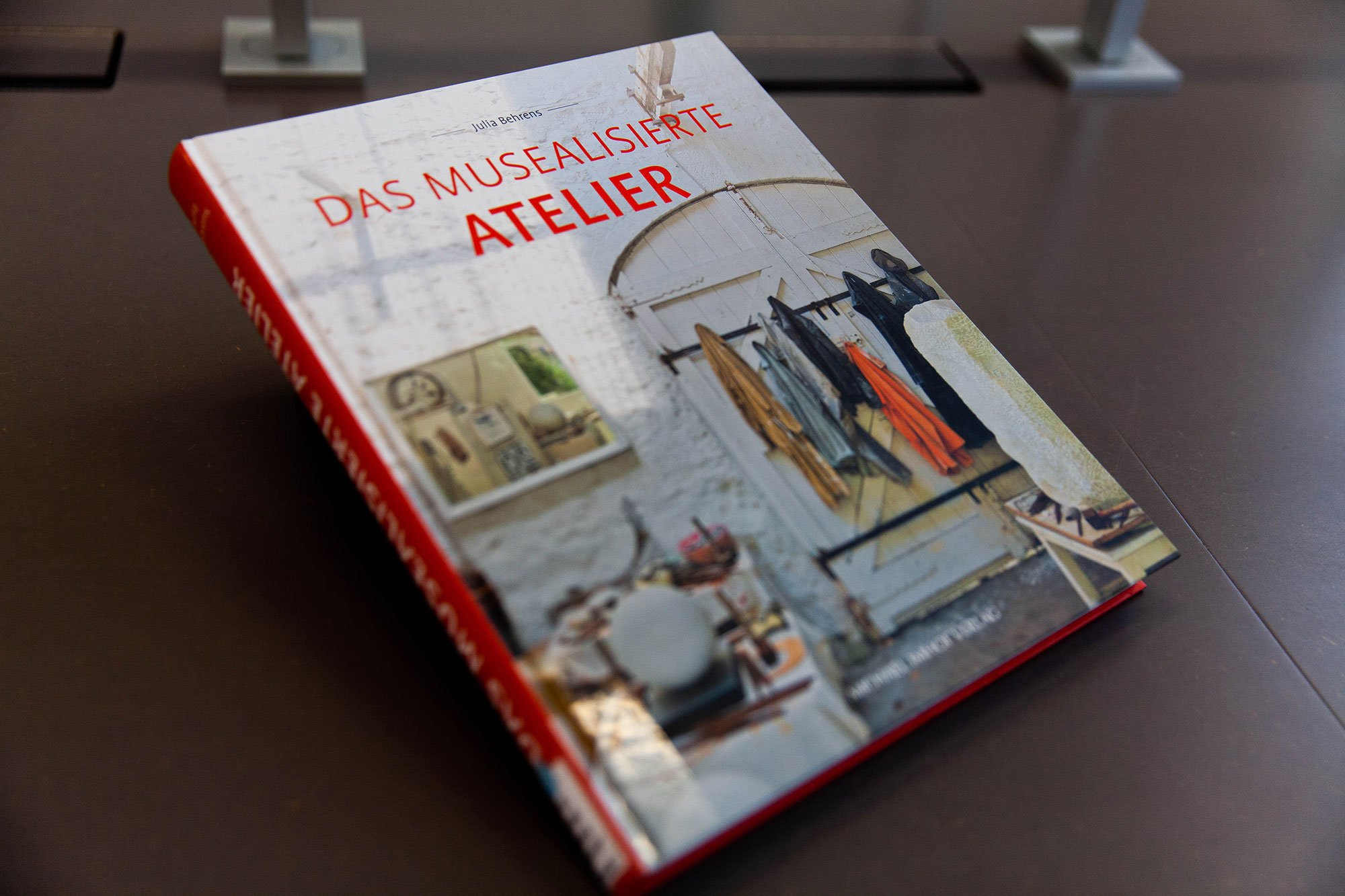

Julia Behrens (geb. 1966) entdeckt mit ihrer Dissertation diese Spuren künstlerischer Produktion, die weit über die fragmentarische Überlieferung hinausgehen. Ihr Augenmerk liegt dabei auf der Erhaltung, der Umsetzung und der Rekonstruktion von Ateliers. Dabei ist deren Musealisierung keine Neuheit. Berühmte Beispiele sind das Rubenshuis in Antwerpen, das Dürerhaus in Nürnberg oder das Studio von Constantin Brancusi in Paris, um nur einige zu nennen. In der Kunstgeschichte wird das Atelier als Forschungsgegenstand erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts systematisch thematisiert. Parallel dazu wächst das Interesse am „Künstlerhaus“. Jedoch gestaltet sich die Forschung, speziell in diesem Gebiet eher heterogen, da die einzelnen Untersuchungen aus jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln die Funktionsbestimmungen und Erscheinungsformen des Ateliers beleuchten und sich „Künstlerhaus“ und „Künstleratelier“ oft vermischen. Behrens versucht in ihren Betrachtungen sich auf den Ausnahmeraum „Atelier“ zu konzentrieren und beginnt ihre Recherche im 19. Jahrhundert, in dem der geheimnisumwitterte Raum immer interessanter für ein wachsendes Publikum wird. Das Atelier selbst ist Sujet erst in der Malerei, im späten 19. Jahrhundert auch in der Fotografie.

Der Kunsttheoretiker Paul Schulze-Naumburg (1869-1949) beschreibt in seinem Buch „Das Studium und die Ziele der Malerei“ den Arbeitsraum wie folgt: „Wißt ihr, wo sich das Kunstleben konzentriert, wie es bei ernsthaften Künstlern aussieht? In den trostlos langen, öden Straßen, hinten in den Rückgebäuden liegen die Ateliers. Große kahle Räume, weißgetüncht, in die nur kaltes Nordlicht fällt; selten findet sich noch ein anderes Fenster oder ein Glasausbau. Das Mobiliar ist bescheiden. Ein Polstersitz oder ein flacher Divan, ein antiker Schrank, ein paar Hocker aus schlichtem Holz, ein großer Tisch mit den Malgeräten. […] Das Leben des modernen Malers ist nicht so romantisch, wie die meisten glauben.“1 Mit dem Aufkommen neuer Stile verändert sich auch das Atelier. Einrichtungen, farbliche Wände wie sie zum Beispiel in den Meisterhäusern der Bauhausprofessoren in Dessau noch heute zu sehen sind, oder Andy Warhols mit Alufolien ausgekleideten Factory weichen von der Beschreibung Schulze-Naumburgs ab.

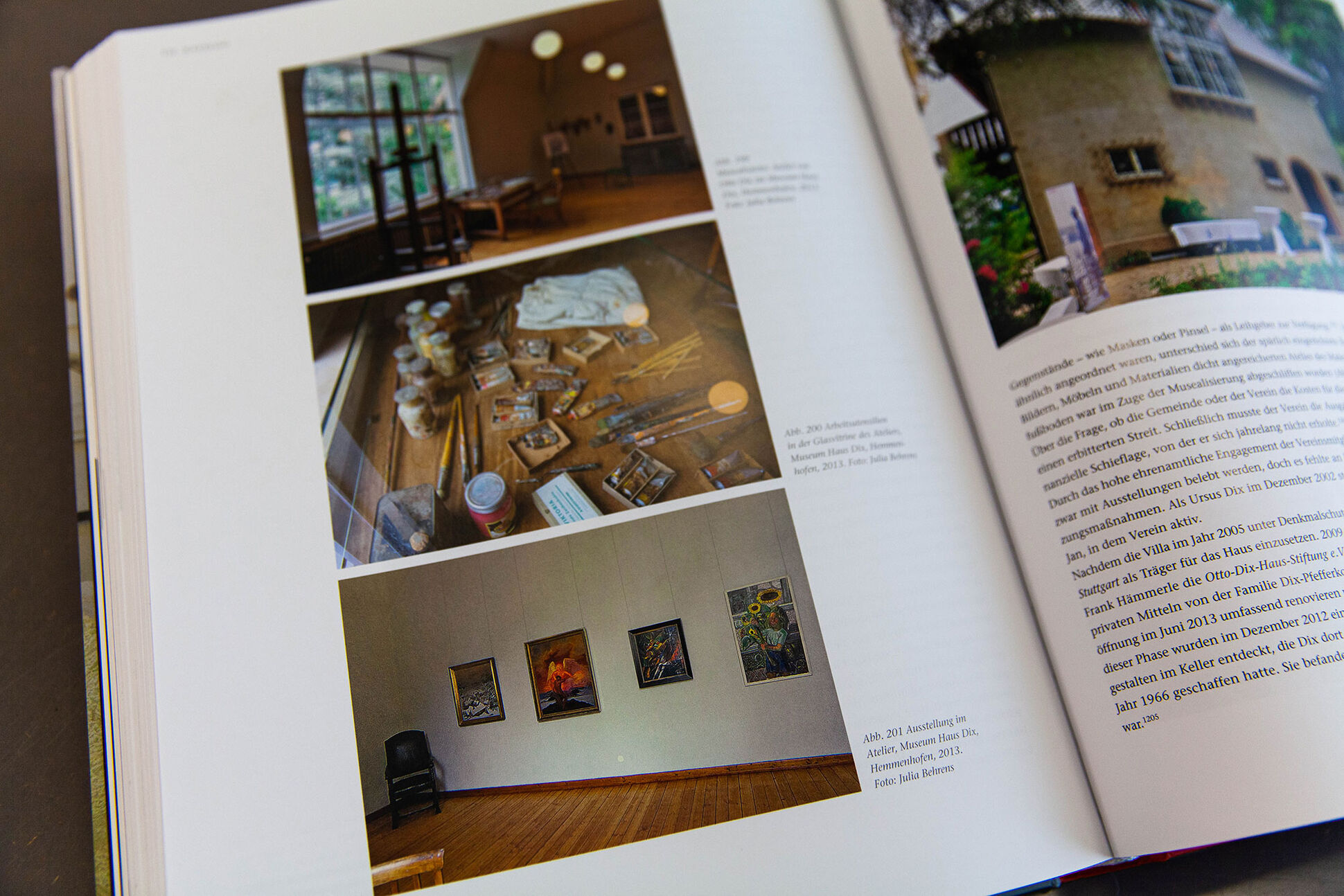

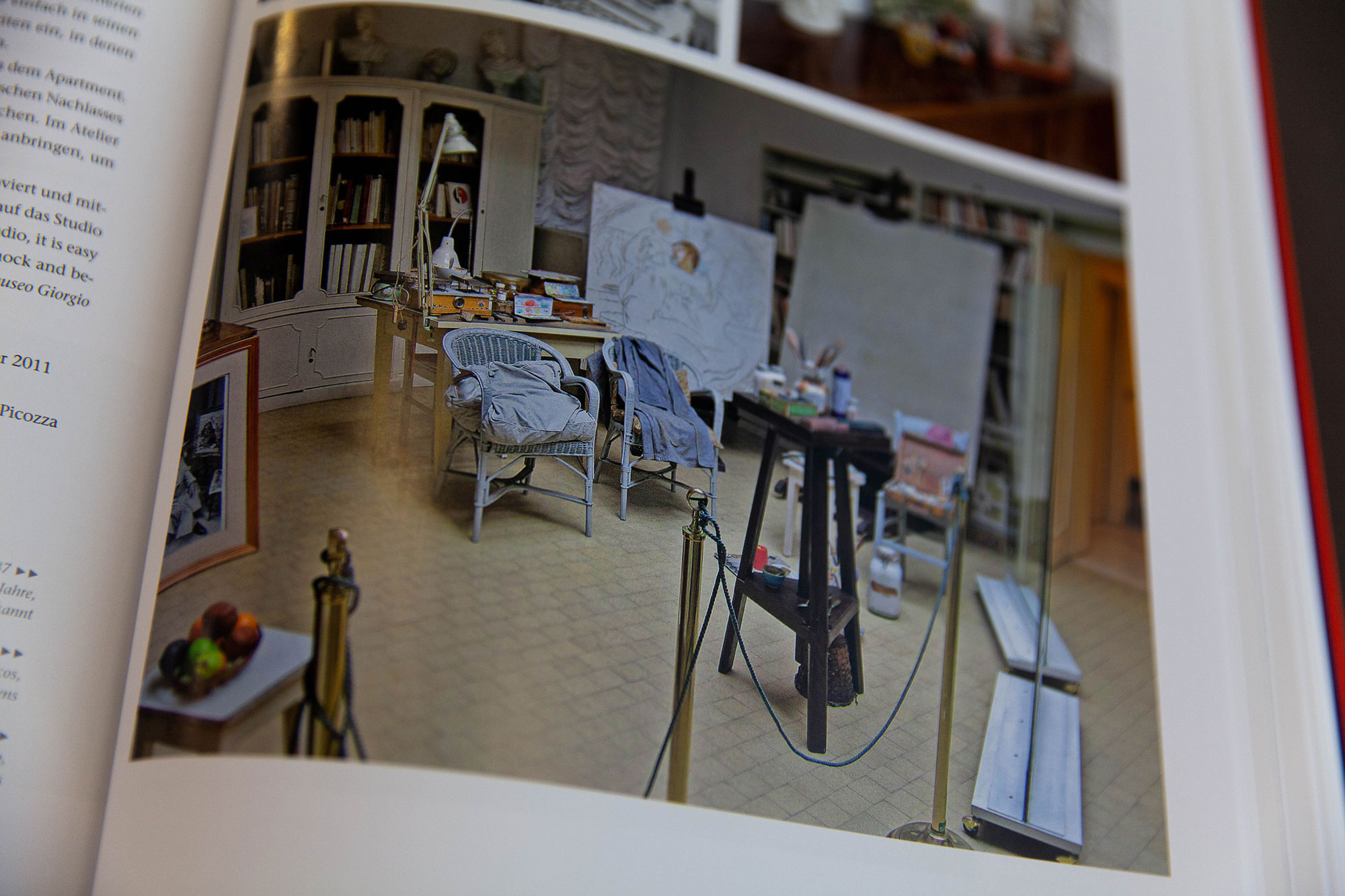

Dennoch birgt das Atelier eine unstillbare Faszination, die zur Musealisierung dieses Raumes führt. Nicht immer bleiben diese Räume an den originalen Standorten erhalten. Ein sehr eindrückliches Beispiel für eine Neueinrichtung ist das bereits erwähnte Brancusi Studio in Paris. Das Atelier wird zum Exponat im eigens dafür konstruierten Gebäude. Ein anderes Beispiel für einen Rückbau und Rekonstruktion eines existierenden Ateliers ist die Scheune, in der Jackson Pollock (1912-1956) arbeitete. Das inzwischen umgestaltete Gebäude wurde nach der Gründung einer öffentlichen Stiftung, die sich für den Erhalt einsetzt, in seine ursprüngliche Form zurückversetzt und als musealer Raum inszeniert. Die Erhaltung „in situ“ ist nach Aussagen Behrens auch die häufigste und natürlichste Art ein Atelier zu bewahren. Zukünftige Lösungen vermutet Behrens an den Orten, „wo sich die jeweilige Künstler selbst aktiv und gestalterisch für den Erhalt ihres die eigene Tätigkeit umrahmenden Aktionsortes engagieren“2.

1 Schulze-Naumburg, Paul: Das Studium und die Ziele der Malerei, 3. Auflage, 1905, S. 95-96; Zitat im vorliegenden Buch, S. 69

2 Behrens, Julia. Das Musealisierte Atelier, 2020, S. 170