Zwei kleine Gucklöcher erlauben einen Blick auf das, was sich hinter der verwitterten Holztür verbirgt. In einer separat veröffentlichten Anleitung gibt Duchamp Hinweise zur Installation dieses Werks. Sein Konzept geht auf das zurück, was allgemein als "Guckmedien" bekannt ist und mit Wahrnehmungsveränderungen und Experimenten in Verbindung gebracht wird, die entweder durch optische Geräte wie Linsen, Teleskope oder Mikroskope verstärkt werden oder einfach durch ein kleines Loch in einen sich ausdehnenden Raum blicken, der normalerweise dahinter verborgen liegt.

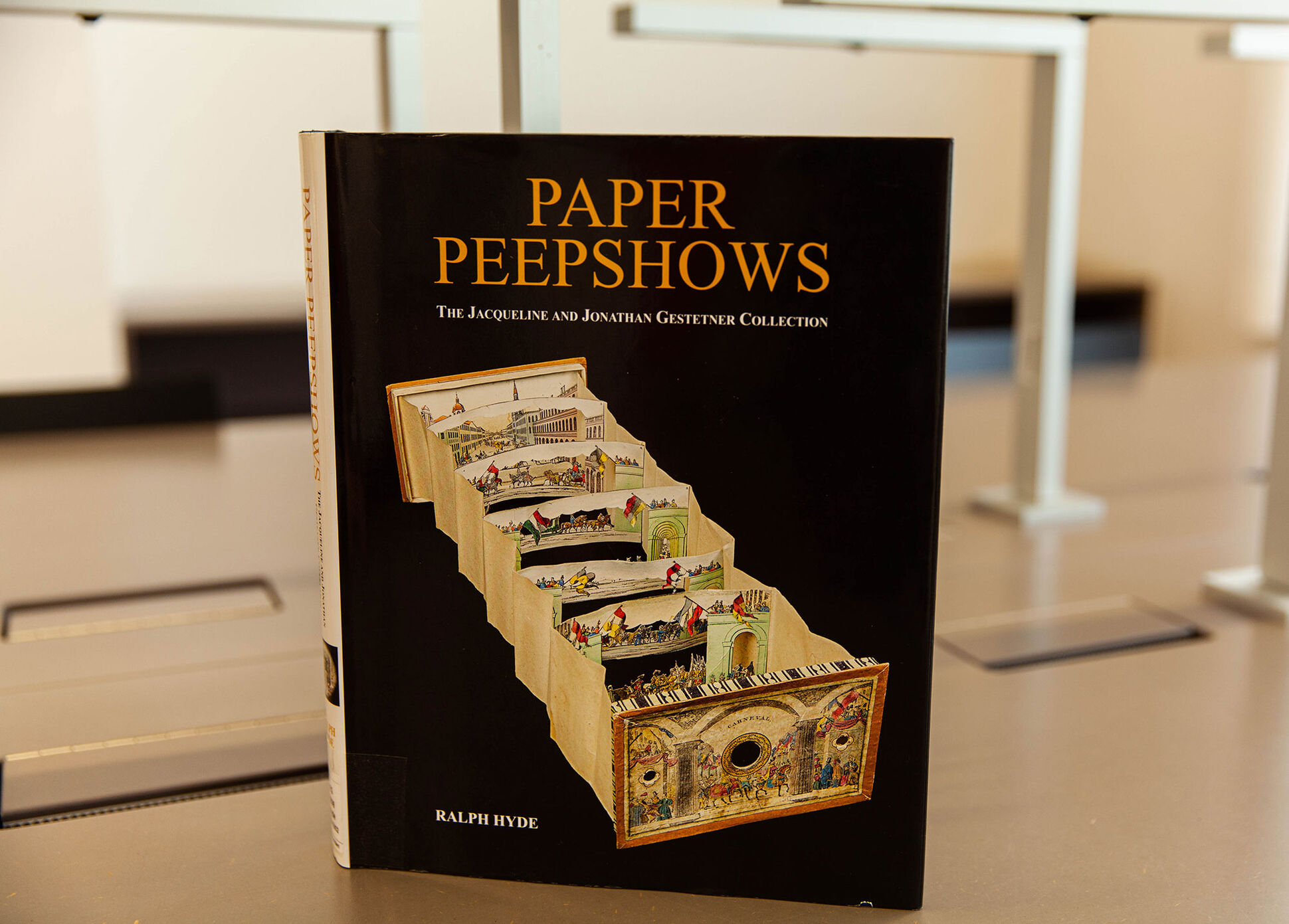

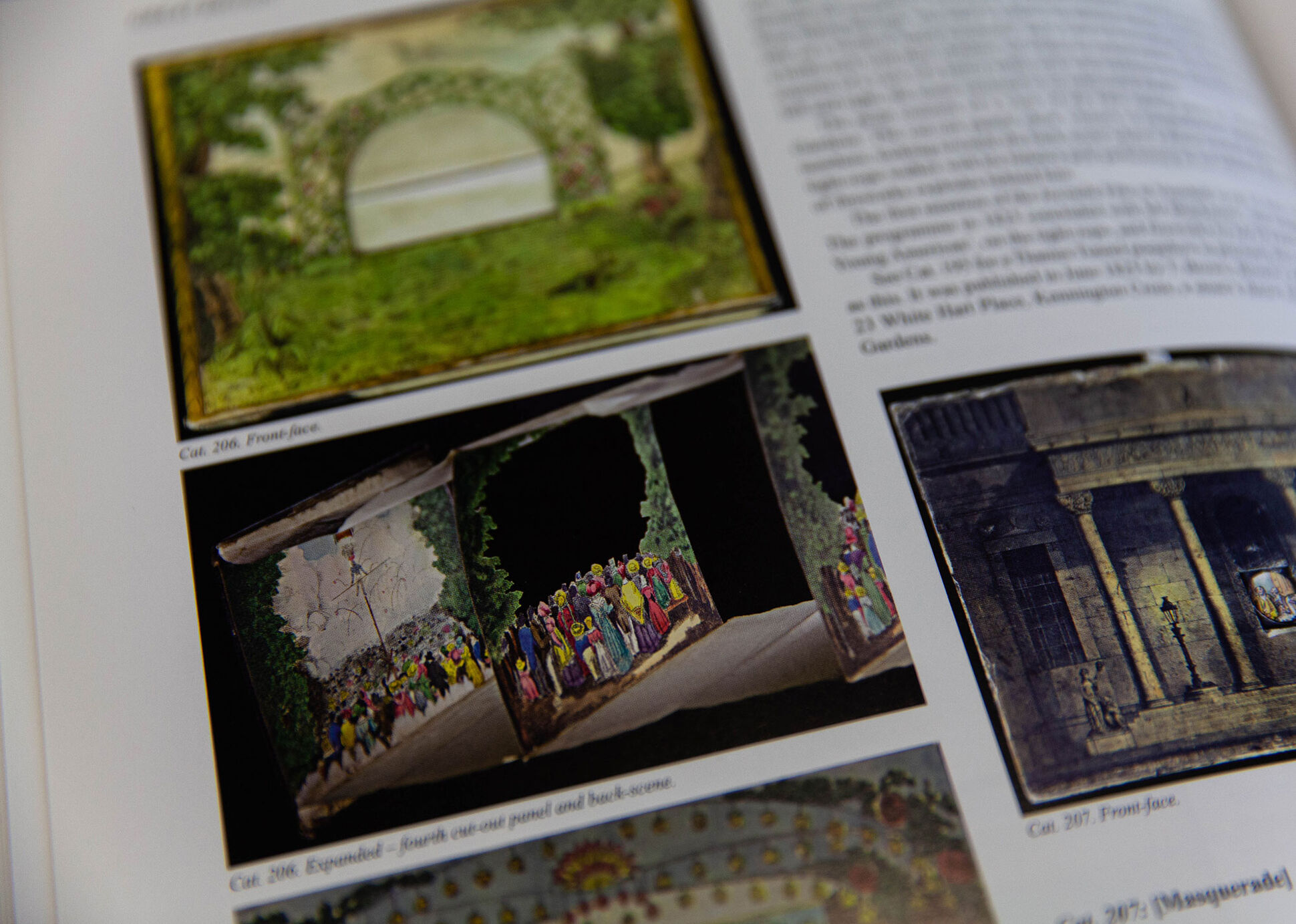

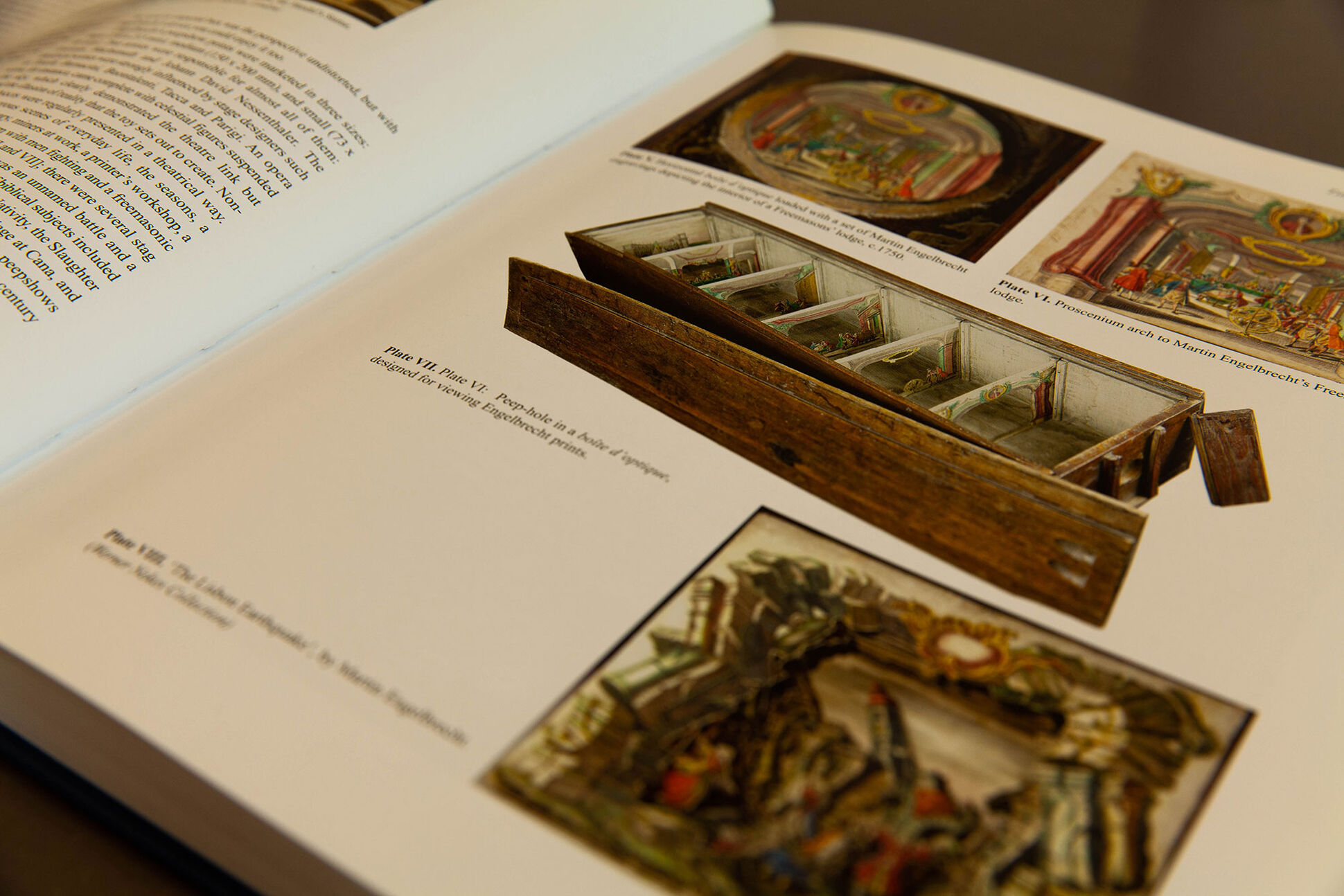

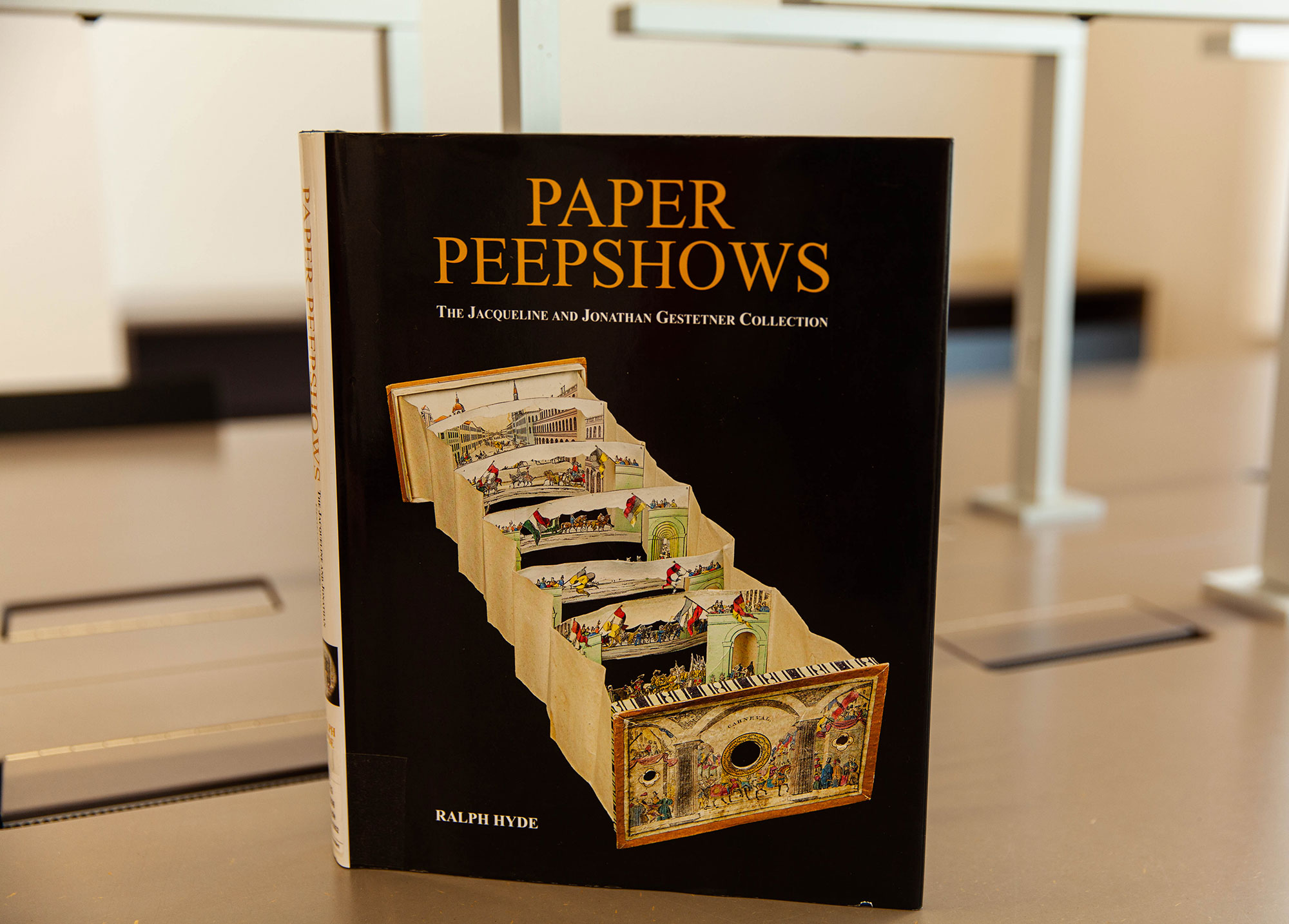

Das Buch "Paper Peepshows" von Ralph Hyde (1939-2015) ist ein weiteres schönes Beispiel für "Guckmedien". Ausgangspunkt für die Recherchen des Autors ist die Jacqueline und Jonathan Gestetner Sammlung von Papierguckshows im Victoria & Albert Museum in London, die über 350 Beispiele aus der ganzen Welt umfasst. Hyde sieht das Barocktheater, Sacri Monti – die sensationellen Berglandschaften des Piemont und der Lombardei in Norditalien, sowie französische und englische Lustgärten als offensichtliche Vorläufer und Inspiratoren von Papierguckshows. Die sogenannten Teleoramen – griechisch, tele (in der Ferne) und orama (Aussicht) – tauchen Mitte des 18. Jahrhunderts auf. Es war der Druckgraphiker Martin Engelbrecht (1684-1756), der kunstvoll gestaltete Sätze von Drucken schuf, die in eine boîtes d'optique passten. Ein hölzerner Kasten mit gleichmäßig verteilten Streben, in die die Stiche mit Szenen aus Außen- und Innenräumen eingesetzt werden konnten. Er ermöglichte seinem Benutzer einen unversperrten Blick auf das Bühnengeschehen, so wie privilegierten Gästen einer königlichen Loge im Theater. Es folgten weitere Betrachtungsgeräte mit einem immer umfangreicheren Katalog von Themen.

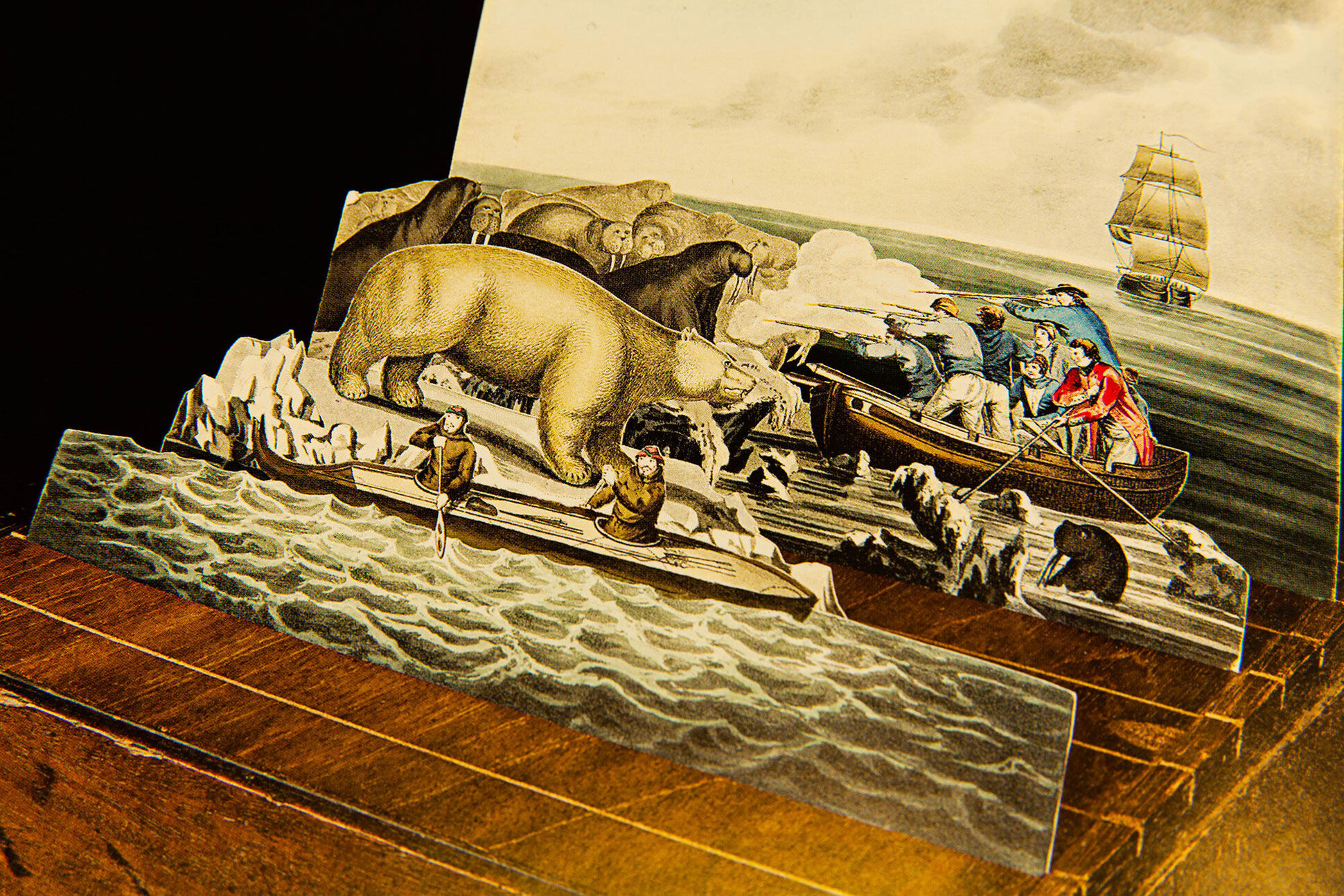

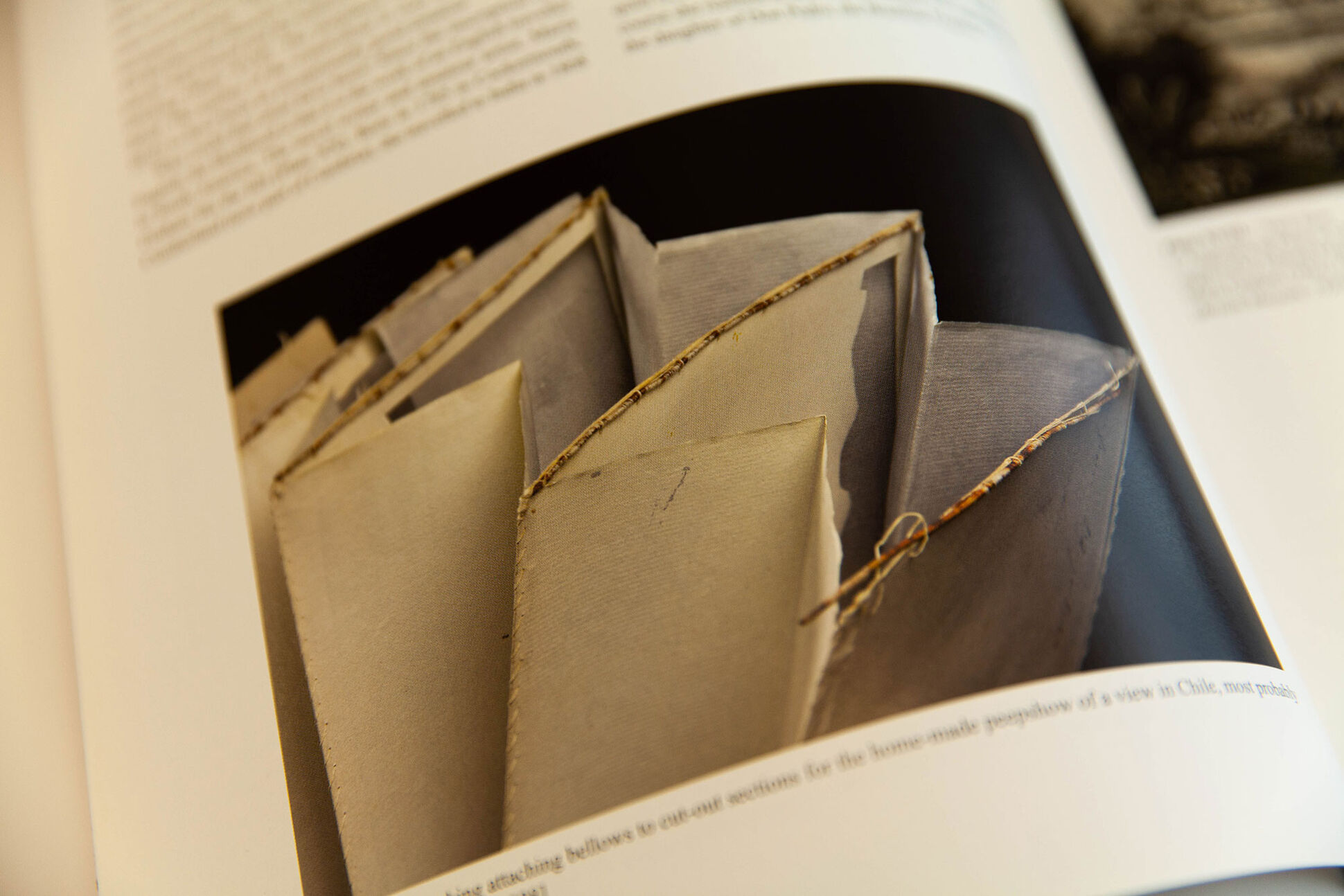

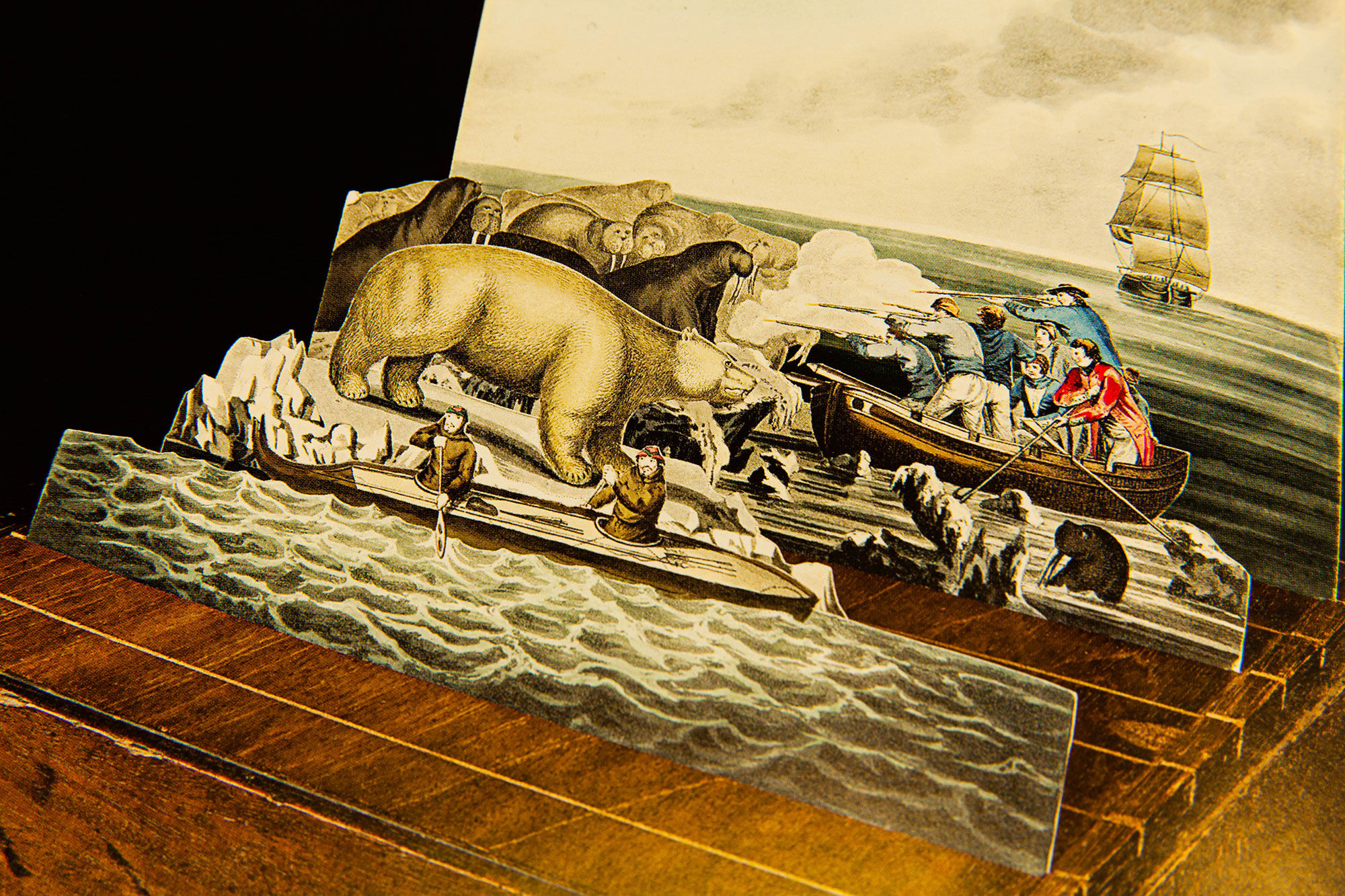

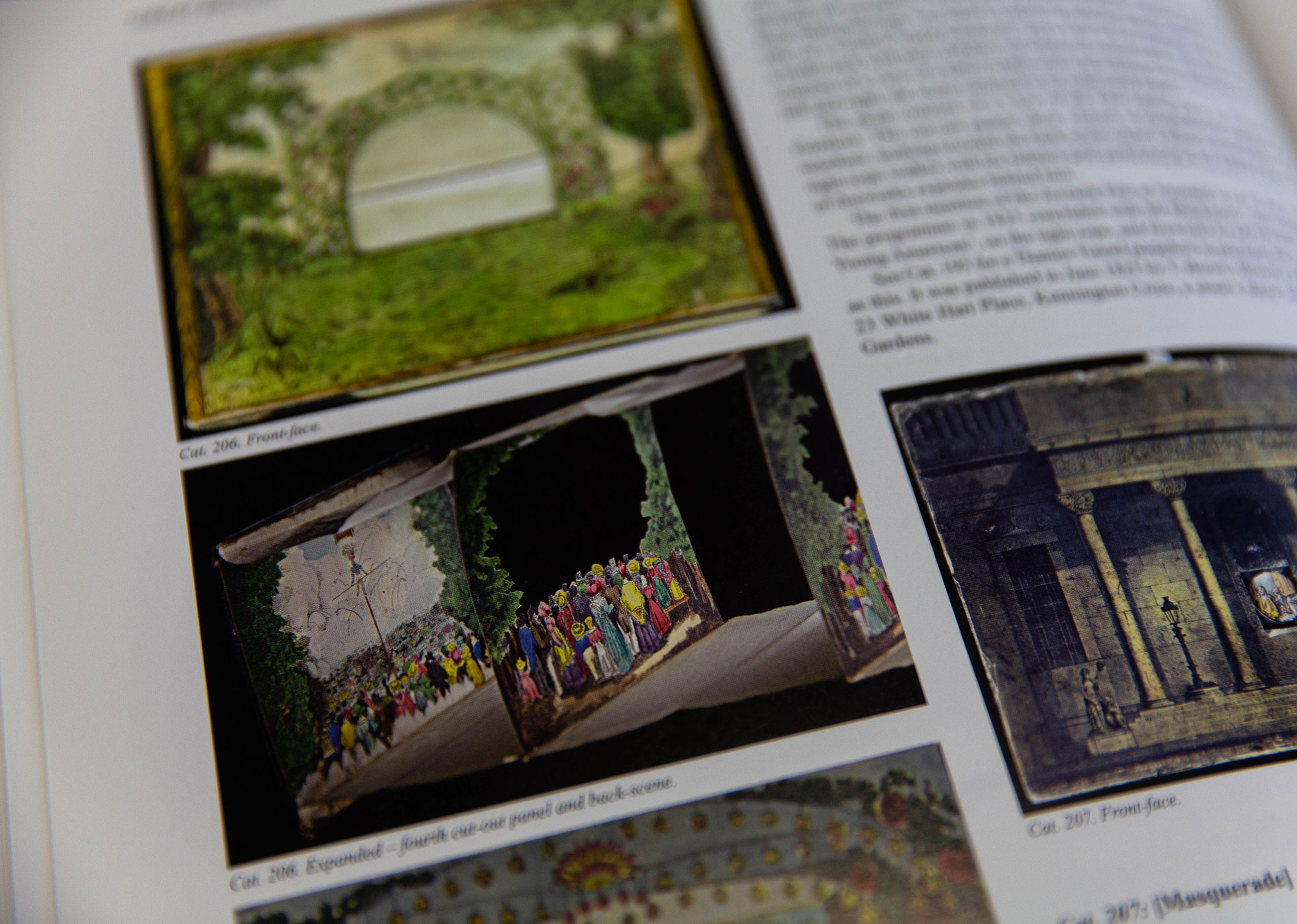

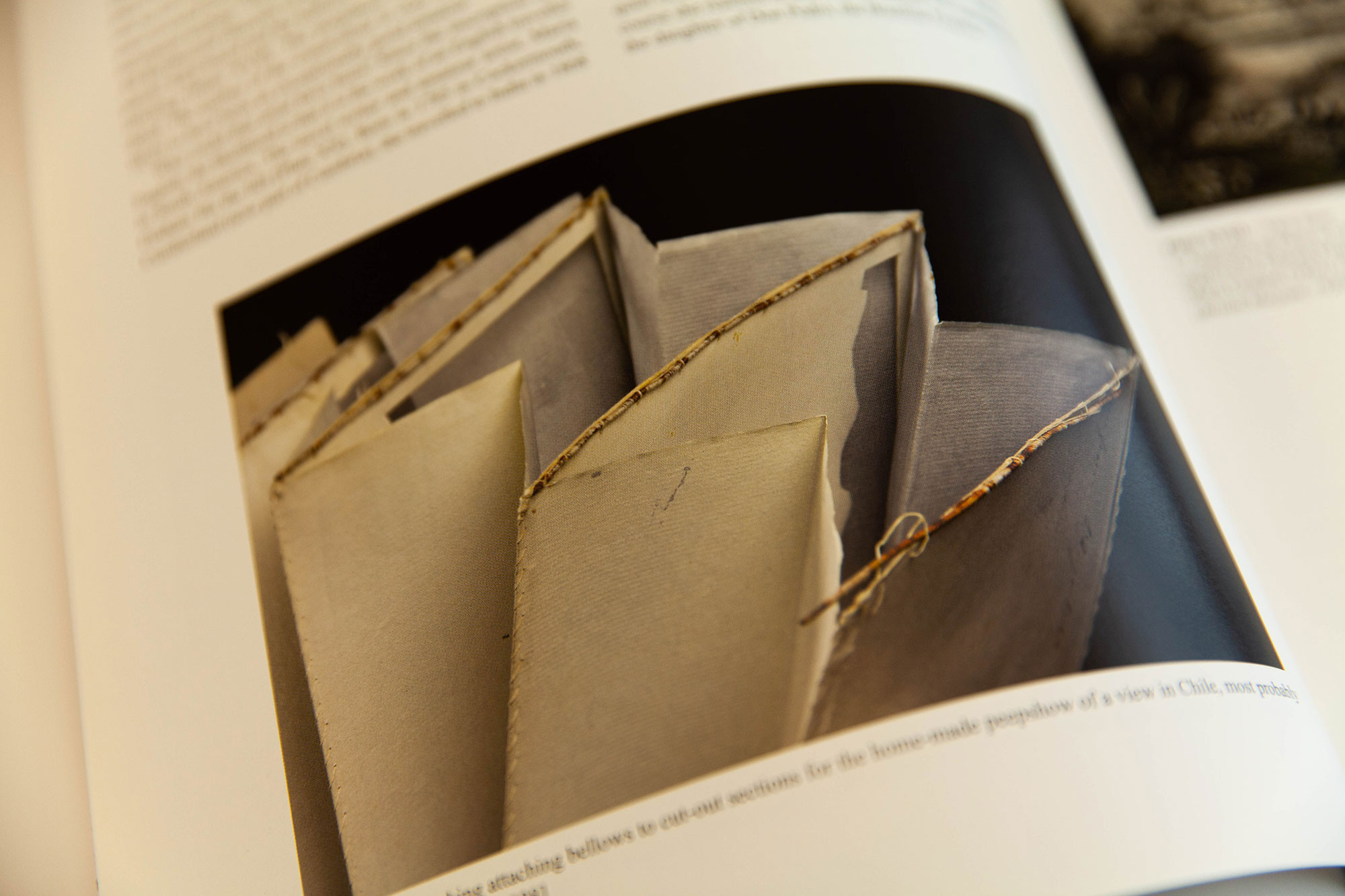

Heinrich Friedrich Müller (1779-1848) entwickelte angesichts des großen Interesses an Guckkästen das vollständig aus Papier gefertigte Teleorama, das den Holzkasten überflüssig machte. Es bestand aus einer von einem oder mehreren Gucklöchern durchbrochenen Vorderseite, einer Folge von ausgeschnittenen Tafeln und einer auf eine Rückwand geklebten Rückseiten-Szene. Alles wurde durch Papier, manchmal auch durch Stoff zusammengehalten. Um die zerbrechliche Konstruktion zu schützen, wurde es oft in einem Schuber verkauft. Es war vergleichsweise billig und ließ sich gut in einer Tasche verstauen. Um 1860 gab der Buchhändler H. L. Hoogstraten zwölf Guckkasten-Baubögen heraus, mit denen Kinder ihre eigenen Guckkästen aus Papier zusammenbauen konnten. Bis heute werden Papierguckkästen hergestellt. Kara Walkers (1969) "Freedom : A Fable", 1997 oder Anna Gaskells (1969) "Untitled", 2001 sind Beispiele für zeitgenössische Guckkasten-Kreationen.