Wandbilder und künstlerische Architekturoberflächen

zwischen 1952 und 1989 im Kontext der werktechnischen Ausbildung an der Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK Dresden). Entstehung – Überlieferung – Erhaltung

Neues Forschungsprojekt in der Fachrichtung Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und Architekturoberflächen

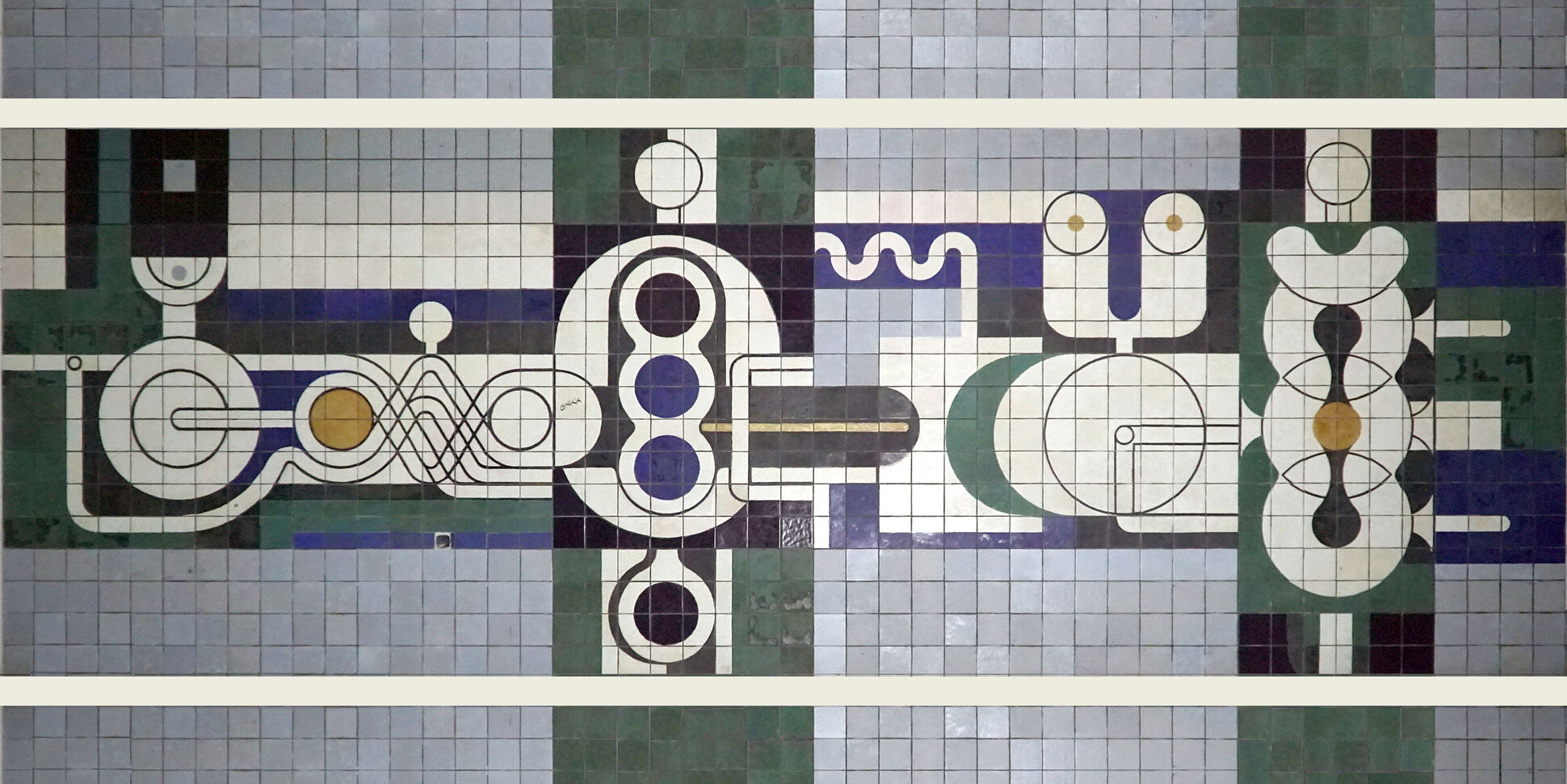

Das Projekt beinhaltet einen wesentlichen, aber noch immer wenig behandelten Teil der künstlerischen Bau- und Gestaltungskultur: Den Bestand und die Geschichte architekturgebundener Kunst in der ehemaligen DDR.

Die kunstwissenschaftliche Erforschung zu Kunst am Bau nach 1945 war bislang dadurch eingeschränkt, dass keine flächendeckende Dokumentation der Bestände vorliegt. Zudem mangelt es bisher an einem gesellschaftlichen Konsens, wie zukünftig mit diesen Objekten umzugehen ist beziehungsweise fehlen wissenschaftliche Standards bezüglich kunsttechnologischer, konservatorischer, restauratorischer und denkmalpflegerischer Bewertungs- und Erhaltungsstrategien.

Das Projekt widmet sich erstmalig einer breit angelegten kunsttechnologischen Erfassung zur gezielten Erforschung von architekturgebundenen Kunstwerken aus der Zeit von 1952 bis 1989, die auch die gemeinsame Ausbildung ihrer Urheber an der HfBK Dresden und weitere Kooperationen einiger AbsolventInnen – organisiert als Produktionsgenossenschaft Bildender Künstler „Kunst am Bau“ – miteinbezieht.

Aktuelles

FACHTAGUNG | Wandbilder: Entstehung – Überlieferung – Erhaltung

- 3./4. November 2022

Information / Online-Anmeldung bis zum 15.10.2022:

Werkstattbericht

Der Bericht „Wandbilder und künstlerische Architekturoberflächen in der DDR. Entstehung – Überlieferung – Erhaltung“ wurde 2023 publiziert und ist auf Qucosa kostenlos einsehbar.

Call for Papers | zur Abschlusstagung des Forschungsprojektes

Zur geplanten Abschlusstagung des Projektes sind Fachbeiträge zu folgenden Themenkomplexen willkommen:

1. Methodische Fragen zur Erfassungssystematik von Kunst und Architektur

2. Werktechniken von Wandbildern nach 1945

3. Ausbildung und Professionalisierung in der Wandmalerei

4. Architektur und Kunst der ostdeutschen Nachkriegsmoderne im Fokus von Wertediskussionen

>>> DOWNLOAD CALL FOR PAPERS

Wir bitten um Bewerbungen mit einem kurzen Exposé (max. 3.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) und Arbeitstitel sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Kontaktdaten, berufliche Stellung) bis spätestens 15. Februar 2022 per E-Mail an: huhn@hfbk-dresden.de

Termin der Tagung: 3./4.11.2022

Rückschau 2021

Am 6.09.2021 fand der zweite Workshop des Projektes zum Thema „Kunsttechnologie und Erhaltungsproblematik moderner Materialien baubezogener Kunst“ statt. Damit stand im zweiten Projektjahr der Austausch zu Materialien, Werktechniken und Konstruktionsweisen der Wandbilder im Vordergrund.

Der Beitrag von Prof. Martin Neubert (Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle) Schnell da, schnell weg. Keramik- Beton. Bredouillen im Material zeigte in eindrucksvoller Weise eigene künstlerische Schaffensprozesse und restauratorische Herausforderungen an den noch involvierten Künstler.

Diplom-Restauratorin Joana Pomm (Berlin) fasste in ihrem Vortrag Erfahrungen zu Restaurierungsmethoden für glasierte baugebundene Dekorkeramik zusammen und berichtete aus verschiedenen Restaurierungsprojekten mit dem Schwerpunkt der Materialergänzung.

Prof. Peter van Treeck als Inhaber der Bayerischen Hofglasmalerei Gustav van Treeck berichtete im Vortrag Mosaiken als Denkmalpflege: Pflege und Erhaltung über die Besonderheiten der modernen Mosaiken, konkret auch am Beispiel des großen Restaurierungsprojektes, das 2019 fertiggestellte Wandmosaik von Josep Renau in Erfurt.

Prof. Niels-Christian Fritsche gab einen Überblick zur Darstellungslehre an der Fakultät Architektur der TU Dresden zwischen Kunst und Kommunikation: Von der Aufgabe zum Thema oder: Kopf- und Fingerübungen für das 22. Jahrhundert mit zahlreichen Einblicken in das sich wandelnde Ausbildungsfeld der Architekten.

Antje Kirsch, Leiterin des Projektes, ergänzte diesen Brückenschlag zur Architektur mit einem Beitrag zu Perspektiven der Quellenerschließung einer Diasammlung für kunsttechnologische Forschungen. Ausgewertet wurde historisches Bildmaterial aus dem Ausbildungsprogramm für Architekten der TU Dresden in den 1960er Jahren, das die Entstehung von künstlerischen Architekturelementen darstellt.

Mit ihrem Beitrag Weit mehr als bloß Werbung! - Geschichte und Werktechnik von Architekturdekorationen mit Gastentladungsröhren öffnete Diplom-Restauratorin Sarah Gschlecht den Blick auf weitere Problematiken moderner Materialien als Arbeitsfeld von Restauratoren.

Neue Perspektiven

Neue Perspektiven – Für die kunsttechnologische und restauratorische Schnellerfassung des Betonreliefs von Rudolf Sitte an der ehemaligen Umformer Zentrale der TH Ilmenau kam erstmals im Projekt eine Drohne zum Einsatz. Die Evaluierung des Einsatzes von Drohnentechnik in der Kunstguterfassung und restauratorischen Begutachtung ist ein Arbeitsziel des Projektes „Kunst am Bau“. Die Ergebnisse werden in einer Handreichung für die restauratorische Praxis aufbereitet.

Rückschau 2020

Am 10.09.2020 folgten 30 Teilnehmer der Einladung des Forschungsprojektes „Kunst am Bau“ (Kurztitel) zum interdisziplinären Dialog zur Erfassung baubezogener Kunst nach 1945 im gleichnamigen Workshop, veranstaltet von der HfBK Dresden.

Die Referenten regten in insgesamt sechs Redebeiträgen zur Diskussion zum Umgang mit Kunst am Bau aus unterschiedlichsten Perspektiven der Denkmalpflege, Nutzer und Urheber an. Die Vorträge des Projektteams zur Vorstellung des Forschungsprojektes (Carola Möwald und Anja Romanowski) sowie dem Material und den Technologien der Wandbilder der Nachkriegsmoderne (Antje Kirsch) bildeten den Rahmen und zugleich einen Ausblick auf die Forschungsergebnisse. Mechthild Noll-Minor stellte den Stand der Erfassung und Erhaltung von Kunst am Bau nach 1945 in Brandenburg vor und erörterte die Grundlagen der Erfassung aus denkmalpflegerischer Sicht. Konkrete Einblicke in die Erfassungssystematik baubezogener Kunst in der Museumsdatenbank der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) gab Sylvia Lemke. Über den Umgang mit ungenehmigter Kunst im öffentlichen Raum an Wänden (und Zügen) seit den 1980er Jahren und Perspektiven der Erhaltung von „Murals, Street Art & Graffiti“ in Europa sprach Jens Besser und vertrat damit die Künstlerperspektive. Schließlich spannte Karl-Siegbert Rehberg in seinem Vortrag Notmoderne als Freiheitsraum? den Bogen von den propagierten Aufgaben der Bildenden Kunst in der DDR zur „Notmoderne der Plattenbauten“, die mit der Gründung von künstlerischen Produktionsgenossenschaften einen gewissen Freiheitsraum für die Schaffung von Kunst am Bau schufen und den Ausgangspunkt des aktuellen Projektes bilden.

Die Diskussionen gaben vielfältige Anregungen für die Projektarbeit und zeigten den immensen Vermittlungsbedarf baubezogener Kunst im öffentlichen Raum auf. Dies bestätigt das erklärte Projektziel, den Diskurs über Kunst am Bau anzuregen und die Objekte sichtbar zu machen.

Projektlaufzeit

03/2020–12/2022

Kontakt

Antje Kirsch

Projektleitung

Hochschule für Bildende Künste Dresden

Güntzstraße 34, Raum 247

01307 Dresden

Telefon 0351 44022171

Projektverantwortlicher

- Prof. Mag. Dr. Markus Santner – Hochschule für Bildende Künste Dresden

Projektteam

- Antje Kirsch (M.A.) – Projektleitung, Archiv der Genossenschaft Kunst am Bau Dresden

- Dipl. Rest. Carola Möwald, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule für Bildende Künste Dresden

- Dipl. Rest. Anja Romanowski, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule für Bildende Künste Dresden

- Dipl. Rest. Annemarie Huhn, Projektkoordinatorin, Hochschule für Bildende Künste Dresden

- Eva Lotte Kienlin, Studentische Hilfskraft, Hochschule für Bildende Künste Dresden

Fachbeirat

- Prof. Dr. Christoph Herm, Hochschule für Bildende Künste Dresden

- Prof. Ivo Mohrmann, Hochschule für Bildende Künste Dresden

- Dr. Simone Fugger von dem Rech, Hochschule für Bildende Künste Dresden

- Prof. DI Thomas Will, Technische Universität Dresden

- Matthias Wagner, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.